Latest Posts

-

康生 饶漱石在山东土改中大搞极左铁证如山 李维民

原刊编者按:著名学者曾彦修同志的《康生在土改中“把马克思主义烧了”》一文发表后,李维民同志即以大量确凿的史料成文,对曾文提出意见,并将文章直接送给曾彦修同志,曾彦修同志阅后恳切地作了检讨。本刊将李维民同志文章和曾彦修同志检讨一并刊出。这是共产党人应具有的科学求真、实事求是的精神和虚怀若谷、勇于纠错的胸怀,这种精神是应该大力提倡的。 1947年,康生和饶漱石在山东土改复查中大搞极左,全盘否定山东土改已取得的成绩,在所谓“搬石头”中,用“右倾机会主义”、“富农路线”、“宗派主义”等罪名强加于人,实行残酷斗争,无情打击,迫害了一大批忠诚于党的事业、对革命有贡献的好干部。中共中央华东局副书记、华东军区副政委黎玉,渤海区党委书记、渤海军区政委景晓村,渤海行政公署主任李人凤,公安局长李震,胶东区党委书记、胶东军区政委林浩,胶东行政公署主任曹漫之等一大批干部被撤职、降职,大批专区、县、区、乡干部也遭到批判、撤职。这些干部被当作“石头”搬掉后,土改中错划阶级成分,侵犯中农利益,打击民族工商业和乱打乱杀等“左”的错误愈演愈烈。1947年底,中央提出纠正土改中“左”的倾向后,拖了很长时间,才得到制止。但是山东大批干部遭到错误打击的冤假错案,拖了30多年,直到十一届三中全会后,才经中共中央同意予以平反。在这一历史事件中,虽然当时在中央和华东局的某些同志也有一定责任,但是以中央代表身份到山东的康生,和时为华东局书记的饶漱石,起了最为恶劣的关键作用。 1947年我虽在山东渤海军区,但并不了解此事的来龙去脉。在此之后,特别是在十一届三中全会之后,由于工作关系,我多次访问过当年被整的黎玉、林浩、景晓村、李震。文革期间李人凤曾向我谈及此事,以后我又和他的夫人、曾任渤海区妇联主任的刘孟和景晓村的夫人王梦林多次深谈。特别是曾任山东省委书记、省政协主席、省顾问委员会主任的高克亭,曾向我详细介绍了他主持复查黎玉、景晓村、林浩等错案及向中央写复议报告的情况。我还与负责调查和撰写《解放战争时期渤海区的土地改革运动》专题报告的山东惠民地委党史征集委员会主任邢天才和刁洪远、李晓黎多次交谈过。1994年我还找当年追随康生、饶漱石在渤海区积极整人,后来在文革中又大搞极左而闻名全国的王力,当面与他核对了若干事实。 (一) 这一事件的前后经过是这样:1946年5月,根据毛泽东的指示,由刘少奇主持,薄一波、邓子恢、黎玉等参加,在延安起草了中共中央《关于土地问题的指示》,简称“五四指示”,首次提出了实行土地改革的政策,包括放手发动与领导群众实现“耕者有其田”,决不可侵犯中农土地,一般不变动富农的土地,对待中小地主和大地主、豪绅、恶霸要有区别,不可用反对封建地主阶级的办法反对工商业资产阶级等内容。“五四指示”下达时,黎玉还在延安,饶漱石在东北未回来,在山东主持工作的陈毅,召集各区党委负责人传达了“五四指示”,并且强调了要记取苏区土改时“左”倾错误的教训,不要形成“赤白对立”。7月,黎玉回到山东。8月8日,中共中央电示陈毅、黎玉、张云逸,要求山东加快土改进度,同时对土改政策作了进一步规定,要求孤立地主、稳定中农、不变动富农自耕土地,对一切地主采取缓和态度。8月下旬,黎玉根据中央指示精神,和华东局土地会议讨论的情况,包括陈毅的意见,起草了华东局《关于彻底实行土地改革的决定》,简称“九一指示”。接着在山东各地组织了若干土改工作团,广泛开展了土地改革运动。据《中共山东地方史》记载:到1946年12月,山东解放区约有1000万农民,从地主手中收回土地464万余亩,加上原有土地,人均2.15亩,在土改比较彻底的地方,基本实现了“耕者有其田”,消灭了封建的土地制度。但是运动发展不平衡,当时国民党军正在重点进攻山东解放区,敌情严重,新解放区党的基础不够巩固,农民的斗争觉悟还有待提高。在老解放区,存在着对中小地主和开明士绅照顾过多及干部多分田现象。为此,山东各地党组织从1947年春天开始,在土改开展不够好的地区及广大新解放区,又开展了土地还家和土改复查。 1947年初,饶漱石从东北回到山东后,也没有进行调查研究,就指责山东的土改“右”了,有“富农路线倾向”,说黎玉根据“五四指示”起草的“九一指示”错了。并在2月21日以华东局名义发出的土改复查和春耕生产指示中,把土改中存在的某些缺点夸大为“富农路线”倾向。4月底和5月初,华东局又连发两个有关土改复查的文件,虽然促进了土改复查的开展,同时也使“左”的倾向发展起来。6月下旬,华东局在诸城县寿塔寺召开扩大会议,以推行“富农路线”等罪名,对黎玉等同志进行了错误的批判。会后,华东局于7月7日发出《关于土改复查的新指示》,简称“七七指示”,全盘否定了根据中央“五四指示”精神制定的“九一指示”,说“九一指示”有三个原则错误:方针上的非阶级路线,方法上的非群众路线,领导上的自满自足放松土改。这个在“左”倾思想指导下制定的“七七指示”发出后,使许多地方土改中已经出现的侵犯中农利益,打击城镇工商业,乱打乱杀等“左”的错误日益严重。 这年7月至9月,中共中央工委在河北省平山县西柏坡村召开了全国土地会议,通过了《中国土地法大纲》,这个大纲对于土改运动具有重要的指导意义,但其中规定的平分土地的方法,很容易侵犯中农利益。同时对于某些地区土改不够彻底和党内思想与组织不纯的情况估计过于严重,而对前段土改中已经出现的“左”的倾向注意不够。康生是全国土地会议主席团的五个常委之一,当时他是中共中央政治局委员,而且是中央工委的主要领导人(在朱德、刘少奇、董必武之后位居第四),还是中央土改工作团的团长,此前他在晋绥搞土改时大搞极左,原来晋绥根据剥削行为定了一个划分阶级成分的文件,康生说:“这个东西害死人,把它烧了!”。在他驻点的村子乱打乱杀,还搞挖祖坟、追底财,弄得怨声载道。这种极左风潮波及到晋绥的许多地方,在中央土地会议上也有一定影响。华东局和山东各地区去参加这次会议的代表有数十人,有的人受康生、饶漱石极左思想影响,把山东土改中的问题说得很严重。 (二) 全国土地会议结束后,饶漱石决定借传达土地会议精神,首先向渤海区开刀。当时,山东解放区分三大片,即胶东区、渤海区和鲁中南(即鲁中、鲁南、滨海,以后合并为鲁中南区)。饶漱石从唯我独尊、排斥异己的宗派思想出发,为了打倒黎玉,反给黎玉扣上“宗派主义”的帽子,并把长期与黎玉一起工作,分别主持渤海区、胶东区工作的景晓村、林浩看成眼中钉,必欲除之而后快。 首先拿渤海开刀,还有一个重要原因,就是1946年下半年,因为渤海区可能成为华东战略区的后方,华东局先派刘格平、王力(就是后来“文革”初期闻名全国的两位左派)去渤海了解情况。他们先到了禹城,这里距敌占区济南很近,是解放不久的新区。他们听县干部反映这一带敌人活动猖狂,杀了我们的村干部和积极分子。王力问:“那你们为什么不杀?”县干部说上面有规定,杀人要报批。刘格平和王力当即指示他们先杀一批。第二天这个县就杀了30多人。接着他们到商河县,又杀了40多人。到渤海区党委后,王力根据禹城、商河这些新区的情况以偏概全,写了一份指责渤海区锄奸反特不力的报告,叫景晓村发给饶漱石。景晓村看了感到其中反映的情况需要进一步核实,劝他查实了再发。王力竟违反纪律,找了一个熟人,通过新华社渤海分社的电台发了出去。饶漱石把刘格平、王力和景晓村召到桓台县,专门听取王力的汇报,景晓村说明了一些情况,饶漱石根本听不进去。不久,华东局派人到渤海区党委,宣布给区党委集体警告处分,给公安局长李震个人警告处分。同时决定把杀人权下放到县。从此,乱杀错杀之风逐渐在渤海区蔓延开来。王力因而得到饶漱石的赏识,后来被任命为华东局驻渤海土改工作团的总团长兼党委书记(这是王力自己说的,有人回忆,他并无总团长头衔,此前他不过是个科长)。 1947年10月8日到1948年2月25日,在阳信县李家桥(后移至何家坊),召开了为期138天的渤海区土地会议。参加会议的区、地、县各级干部550余人。会议开幕时景晓村还以区党委书记身份致开幕词,华东局副书记邓子恢出席会议。没有几天,景晓村等就靠边站了,会议由华东局民运部长张晔、副部长刘格平等主持,实际上变成了批判景晓村、李人凤、李震及各地、县一大批主要负责人的斗争会。特别是康生于11月6日参加渤海土地会议后,会场内外笼罩着人人自危的恐怖气氛,因为康生是带着成见专门来整人的。 康生在11月16日给中央的电报中说:“我于10月24日由中工委阜平参加中央局土地会议,……因渤海正在开会,……我接电后当即于10月30日由阜平动身,11月微(5日)到达渤海。……一星期中我除参加会议外,……大量了解此区党内不纯情况,较晋察冀严重万分,或者说有基本区别。其主要特点是:许多党的组织被地主富农所掌握。渤海从行署正副主任到各处长都是地主富农成分,他们对土改不仅思想上站在地主立场,而且大多数曾做过镇压农民、包庇地主、保护自己家庭为农民所恨的罪恶。至于各县县长,包庇地主、镇压农运者也很多。庆云、利津、广饶、滨县等县长,渤海公安处及有些县公安局机关成为保卫国民党武装匪特与掩护地主凶手机关。”康生甚至耸人听闻地说:“此间情况复杂,稍一不慎,有可能发生反革命暴动和叛乱的危险。” 康生在电报中关于景晓村、李人凤、李震是这样写的:“景(地主)、李人凤(抗战初期为国民党军官)、公安局长李震(曾被日本俘虏过)”。1947年11月25日,康生在渤海土地会议上作报告时说:“我们党内混入一批阶级异己分子、投机分子、地主富农分子到党内来,而且掌握着党的领导、党的组织。……他们在思想上、政策上就犯右倾机会主义类似陈独秀投降主义的错误。”他面对500多位代表,声色俱厉地说:“就代表出身的情况就可看出,渤海党内不纯到什么程度。依靠这样的党是不能彻底进行土改的”。上述电报和报告均保存在山东省委档案馆中。不必更多地引用他在各种场合不负责任的信口胡说,仅从这份电报和报告就足见其颠倒黑白、恶意诬陷,企图彻底否定和推翻渤海区党组织的狰狞嘴脸。 (三) 景晓村在山东是一位优秀的年轻干部。他出身于小地主家庭(比康生出身的大地主家庭小得多了),如按划分阶级的标准,景晓村家应是富农。景晓村的父亲是个革命知识分子,当小学教员时就向学生传授进步思想,大革命时期曾在家乡组织农民协会,抗战时期参加民主政权工作,并且在1942年春加入了中国***。景晓村出生于1917年,1933年考入山东济南第一乡村师范,这个学校出了大批***员,被称为山东党的战斗堡垒。1935年景晓村18岁加入中国***,1937年春担任该校地下党支部书记,抗战爆发后担任中共山东省委秘书长,这年他才20岁。1938年1月1日参与发动著名的徂徕山抗日武装起义,后任山东人民抗日游击第四支队政治部副主任兼第一团政委,第二支队政委,鲁东南特委书记,清河区党委书记,清河军区政委。1944年1月,清河区和冀鲁边区合并为渤海区后,那年还不满27周岁的景晓村,被任命为渤海区党委书记、渤海军区政委。1945年,景晓村与司令员杨国夫率领渤海军区部队,向津浦路济南至沧州段和胶济路西段沿线之敌展开进攻,连克25座县城,歼敌26000余人,解放了渤海区全部县城。杨国夫是长征前就任团长的红军干部,抗战时期和比他小12岁的景晓村共事五六年,两人关系很好。他任济南军区副司令员时曾对我说过,他在东北听说景晓村在渤海被撤职,感到很不理解,对景晓村的遭遇非常同情。上世纪80年代初,我写《罗荣桓传》时,看过景晓村抗战时期的一个厚厚的笔记本,因为他详细地记录了山东分局、山东军区领导同志的多次讲话,还有他学习中央指示的体会及工作日记,足有数十万字。就是这样一位好学上进、勤奋正直、年轻有为的好干部,被康生用“景(地主)”三个字就把他的前程断送了。在渤海土地会议期间,康生曾声色俱厉地指着景晓村说:“景晓村你一村不晓,还有什么资格坐在台上。”景晓村被撤职后,历经30多年磨难,十一届三中全会后才得以平反,他当上国务院农机部副部长时已是年逾花甲。 康生说李人凤是“国民党军官”,这是毫无根据的诬陷。李人凤抗战前就担任过山东第四师范的“左联”支部书记。抗战爆发后,他带领一些青年学生组成抗日武装,首创在胶济铁路迎击日军的战绩。后任八路军山东纵队十团团长,第三支队副司令员,曾在前线作战时负伤。他担任清河区行署主任、渤海区行署副主任、主任期间,为根据地政权建设作出很多贡献。1947年,华东局、华东军区迁至渤海区后,40万部队和机关人员等,云集在这一并不富裕的地区。李人凤作为行署主任,筹集粮草,支援前线,任务极其繁重。1947年6月18日,华东局在致“晓村并区党委诸同志”的信中,还说过:“对你们各方面工作之进展与成绩,表示欣慰。目前渤海担任着极端繁重的任务,对于整个华东战局的支持曾经作了很大的努力”。康生参加渤海土地会议的第一天,《渤海日报》还在头版刊载了李人凤以行署主任名义发布的有关支前工作的一个训令。可是康生一到渤海,就给李人凤加上“一再加重人民负担”的罪名。在渤海土地会议上,大革命时期参加革命的老党员、曾任渤海行署秘书长的马千里,愤愤不平地质问康生:“你说加重了群众负担,40万人在这里,不加重群众负担,吃什么,穿什么!”康生哪里听得进去。李人凤不仅在会上挨斗,而且在报纸上被公开批判。由康生拍板定案,1947年12月28日《渤海日报》头版头条刊登的布告是这样写的:“查渤海行政公署主任李人凤,自任职以来,不但未能全心全意为人民服务,反而一再加重人民负担,庇护地主,维持封建势力,纵容匪特,镇压群众运动,……着即将该主任明令撤职。”《渤海日报》还专为李人凤撤职发了社论。李人凤背着这个沉重的包袱,在1959年反右倾时再次挨整,在1966年“文革”中又遭迫害。他从五七干校回京治病时,我曾去看望他,不久他便含冤去世。 渤海区公安局局长李震是最早挨整的,已受了警告处分,然而康生并未善罢甘休。他在给中央的电报中说:“李震(曾被日本俘虏过)”,言外之意是被俘就会变节,因而不可信任。李震是1943年在一次“反扫荡”中被俘的,之后恰有一架日军飞机因机械故障迫降在我根据地内,飞行员被我军俘获。这个飞行员是曾任日本关东军司令的山田大将的侄子,敌人急不可待地找关系与我们联系,要用李震和被捕的临淄县长李铁峰换回那个飞行员。当时我们还不知道那个飞行员的身世,觉得一个换两个对我们有利,经渤海区党委讨论同意,把李震二人换了回来。他们回来后,经过山东分局严格审查,认为他们在狱中坚贞不屈、视死如归,没有任何变节行为,山东省战时工作委员会曾专门发文件予以表扬。李震是1932年入党的老党员,在著名的博兴暴动中担任博兴县后备县委副书记兼组织部长,后曾任东北军51军我党工委副书记(解方任书记)。1941年从山东分局调到清河区党委任党委常委兼社会部长,离休前任铁道部副部长。他曾向我讲了他亲眼目睹的这样一件事:在渤海土地会议期间,会内会外结合。王力的土改工作团在惠民城里搞了一个斗争会,把李震等受批判的干部弄到现场去受教育,眼看着一个靠炸鱼炸虾挣钱的小商人在现场给活活打死了。这就是康生、王力在土改中树的样板。据档案馆所存《关于惠民市土改复查中乱打乱杀典型事例调查》报告称,惠民市共打死150余人,其中有一般的农民,甚至还有我们的干部。侵犯中农利益和没收工商业现象也很严重。如沾化县8个区4739个被斗户中,有1648户是中农,占三分之一还多。在这种恐怖气氛下,据当时不完全统计,全区逃往敌占区者达万余人,其中不少是劳动人民。 (四) 康生另一个恶毒的手法,就是以反宗派主义为名,挑动派性斗争。1947年11月25日,他在渤海土地会议上说:“军队与地方、冀鲁边与清河、外来与本地、工农分子与知识分子、最后是山东干部与华东局干部之间,关系上不是没有问题的。”实际上他是挑动一部分干部斗争另一部分干部。例如,清河区与冀鲁边区合并为渤海区时,区党委书记、司令员、政委都是原清河区的干部,这是罗荣桓在山东分局和山东军区工作时安排并经中央批准的,与清河区的干部无关。有的人不了解情况有些反映,康生本应做促进团结的工作,可是他蓄意制造出一个以景晓村为首的“宗派主义集团”,把60多名干部列入这个集团的名单中,其中绝大多数是原清河区的干部。康生在渤海发现和利用了一批积极分子,其中就有当时在三地委工作,“文革”时是山东造反派的头子,被选拔为山东省革委会第一任主任的王效禹。康生在批评景晓村搞“宗派主义”时就说过:“像王效禹这样的好干部,你为什么不用!”有些同志不同意康生拉拢一些人,打击一些人的做法。康生在会上气急败坏地说:“有人说我们搞宗派,不错,我们是有一个派,是中央派,是毛泽东派!”会议大搞唯成分论,人人过关查三代,普遍改选了原先成立的各个支部,由贫雇农出身的人组成新支部领导会议。如区党委机关支部,就由一个饲养员、一个炊事员等组成。振华中心县委妇联主任晓山对这种极左做法表示不同意见而被斗争。区公安局的于海东、韩洁石、韩华等被扣押审查。第一地委副书记曹戌,本人家庭没有问题,因为跟开药铺从医的舅舅生活过一段,就被批斗撤职。第四地委副书记刘鸿轩因不同意会上的一些做法,也被批判撤换。参加会议的各县县委书记和区党委的科以上干部,百分之七十受到批判。第四地委被撤职、降职、调离的县以上干部有20人,其中包括一名地委书记、两名副书记、一名副专员。土地会议所在的阳信县县委大换班,十个区委书记只保留了三个。至于县以下甚至包括村支部书记被当作“石头”搬掉的更是不计其数。 渤海土地会议召开后,1948年1月1日至2月17日,饶漱石在五莲县大茅庄主持了胶东区土地会议。和渤海土地会议一个调子,也是批判所谓党内组织不纯和土改中的“富农路线”、“宗派主义”。胶东区党委书记、胶东军区政委林浩及行署主任曹漫之都被撤销了职务。跟着康生去参加胶东土地会议的毛岸英,回到工作团后,曾对住同屋的于光远、曾彦修、史敬棠说,康生整林浩太狠、太过分,缺乏政治家风度(见曾彦修回忆)。 鲁南、鲁中区党委和滨海直属地委的土地会议是1947年10月间由饶漱石主持召开的。因为这三个区的一把手都算不上黎玉的人,不像渤海胶东那样有明确的打击目标,但是仍拿黎玉当靶子,狠批了所谓“富农路线”、“宗派主义”、“山头主义”。有一些干部如鲁中区党委书记霍士廉、鲁中行署主任马馥唐等也受到牵连。 (五) 康生、饶漱石正在山东大搞极左时,毛泽东根据各地土改中出现的问题,指出了注意防止左倾的问题。1947年11月下旬,他亲自修改签发了中共中央关于重发《怎样分析阶级》等两个文件,提出:“此两项文件原是一九三三年为纠正在阶级分析问题上的过左观点而制定”。“那时,凡在土地斗争尚未深入的地方,发生右倾观点,不敢放手发动群众深入土地斗争;凡在土地斗争已经深入的地方,则发生‘左’倾观点,给许多中农甚至贫农胡乱戴上地主富农等项帽子,损害群众利益。以上两类错误均须纠正。而这两个文件则主要是为纠正‘左’倾错误而发。”在12月25日的中央扩大会议上,毛泽东主持研究了如何分析阶级,主要目的是纠正“左”的偏向。1948年1月12日任弼时在西北野战军前委扩大会上关于《土地改革中的几个问题》的报告中明确提出了反对“左”的偏向问题。中央随即公开发表了这个讲话,接着又转发了习仲勋、邓小平的两个报告,都提出了纠“左”的问题。1948年1月14日毛泽东致电刘少奇,指出当前土改“主要是过左”。1月18日刘少奇致电毛泽东表示同意当前主要已不是右倾,而是“左”倾的观点。1月21日,刘少奇在致薄一波并致康生、饶漱石的电报中指出:“现在干部中在反对右倾及强迫命令的领导方式之后,‘左’倾错误及尾巴主义已成为主要危险,望在错误发生时给以适当批评,必须引导干部与群众走向正确道路。” 面对中央发出的一系列纠“左”的指示,康生和饶漱石置若罔闻,仍一意孤行。山东土改的实际情况是自1947年华东局发出“七七指示”后,土改中“左”的倾向日益发展,在渤海、胶东、鲁中南土地会议前夕,“左”倾已成为主要倾向。可是,康生、饶漱石在这三个土地会议上仍大张旗鼓地反对所谓“富农路线”、“宗派主义”、“右倾机会主义”,把一大批干部当作“石头”搬掉了。特别严重的是,党中央发出纠“左”的指示后,他们不惜歪曲和抵制中央的指示。饶漱石把山东土改中严重的“左”倾错误,说成是“形式上左,实际上是右”,把乱打乱杀归结为“执行富农路线的右倾错误”,甚至拿着任弼时的讲话说:“我们搞我们的,这个东西以后再说。”坐镇渤海土地会议的康生,在中央指示下达后,继续残酷地打击迫害干部,李人凤被明令撤职的布告,就是在中央关于怎样划分阶级的两个文件发出后,于12月28日在报上发布的。 康生迟迟不在渤海土地会议上传达中央关于纠“左”的指示,并向受打击的干部封锁消息。有一次景晓村问他:“我们在前段土改中是不是搞得‘左’了?”康生板着脸说:“左是方法问题,右是立场问题!”由于康生在给中央的电报中提出:“渤海公安处及有些县公安局机关成为保卫国民党武装匪特与掩护地主凶手机关”,根据这一指控,不仅再次批斗了李震,还把各县公安局长等20人关押起来隔离审查。李震对康生说:“有错误我们承担,不能把下面的同志都抓起来。”奸诈的康生竟故作惊讶地说: “有这回事吗?” 1947年12月,中共中央扩大会议的决定指出:“各地实施政策中如果有和报告所指出的原则不相符合的地方,应即加以改正。”如果康生、饶漱石稍有悔改之意,这时纠正他们大搞极左的错误还来得及。可是他们根本不思悔改,而且沿着极左的道路越走越远。为了彻底打倒景晓村,他们把半年前发生,早已处理过的赵寄舟事件,重新翻出来大做文章,制造舆论。赵寄舟是渤海军区第三军分区司令员,据当时的报告说,1947年7月5日夜,赵声称去捉特务地下线,率领骑兵11人到了他姐姐(沈赵氏)和妹夫(沈平之)的村庄潍北县沈家营村。派警卫员小任去找村支书曹美枢,曹以为是敌特,就跑到民兵队部意欲号召武装自卫,小任赶至队部,曹即拿起铁锹与小任格斗,并将小任头部砍伤,随后赶来一骑兵开枪将曹击中,当即死亡。此事发生后,区党委即派出工作组去调查处理,调查组认定赵寄舟是对其姐姐、妹夫(不是亲姐妹)被斗不满,回去镇压群众。于8月9日召开公祭曹美枢大会,当场将沈赵氏枪决“陪葬”,其他数人被判处十年、七年、三年等徒刑。赵寄舟也被开除党籍,撤职扣押(后判徒刑)。以上都是根据当时的报告、报道记载。近20年来,不断有人重新调查,呼吁为赵平反,我不了解实情,这里姑且不谈。 此事发生半年之后,1948年1月17日,《渤海日报》用头版整版篇幅刊出关于赵寄舟撤职查办的通令及社论等。第二天,又在头版刊载了1947年8月9日(即4个多月前)公祭村支书曹美枢的新闻、通讯、祭文。两天后,《渤海日报》头版头条用大号字全文刊出华东军区关于景晓村撤职的命令。内称: “渤海军区政治委员景晓村,出身地主,有牢固的地主思想,平时领导上表现极端严重的家长制度宗派主义与官僚主义作风,毫不关心部属与基本群众的疾苦,自进行土地改革以来,坚持富农路线,包庇袒护地主富农,阻止与妨碍群众土改运动,同时纵容放任部属,镇压群众土地斗争,以致发生赵寄舟等惨杀村支书的罪恶事件,该员身为政治委员,不仅不保护土改的贯彻执行,反而站在地主富农立场,违反农民利益,阻碍土改运动,实属严重错误,着将该员撤职,以昭警戒。此令”。“任命张晔为渤海军区政治委员”。“任命刘格平为渤海军区第一副政治委员”。与此同时,景晓村被撤销了区党委书记职务,张、刘继任区党委书记和第一副书记。 上述命令是康生与饶漱石互相勾结,在中央已三令五申纠“左”的情况下,趁陈毅司令员去陕北参加中央扩大会议之机,未经中央批准自行炮制的。1949年上海解放后,陈毅任市长,他任命黎玉任上海市政府秘书长,景晓村任副秘书长。有一次,陈毅对景晓村说:“你那个老乡(指康生)是专门整人的。” 中共十一届三中全会后,山东省委经过认真复查,并经中央同意发出关于景晓村等申诉案件的复议报告([1984] 9号文件),认定“渤海地区的土改不存在所谓富农路线的问题,也不存在‘坚持富农路线’的错误。”关于除奸反特“原结论为‘右倾机会主义’错误给予处分是不当的。以后在土地会议上又再次进行批判处理,更是不妥当的。”区党委“不存在‘宗派主义’和‘宗派集团’的问题”。“所谓景晓村包庇地主家庭与汉奸恶霸分子问题。……景晓村对其岳父无包庇行为。经查,景的岳父……未定汉奸恶霸分子。因此,原结论为包庇地主、汉奸与事实不符。”康生给中央的电报说是“赵寄舟当场枪毙了支部书记。”复议报告认定是骑兵战士“误将”村支书打死。“从原材料看,景晓村同志对赵寄舟这一错误行动,事前完全不知道。结论说这是景晓村同志‘纵恿放任’,不符合事实。”“所谓李人凤一再加重人民负担……是没有事实根据的。”1985年12月,中共山东省委向中央呈送了《关于黎玉、林浩同志申诉问题的复议报告》,中共中央于1986年3月批复,同意撤销1948年华东局扩大会议《关于克服党内无纪律无政府状态加强纪律性决议》中对黎玉、林浩所作的结论部分,恢复其政治名誉。 经中央同意发出的山东省委文件,推翻了康生、饶漱石强加在黎玉、林浩、景晓村、李人凤、李震头上的种种罪名,恢复了历史本来面目。然而沉冤30多年,这一极其沉痛的历史教训,我们切切不可忘记。 康生在土改中把马克思主义烧了 作者:曾彦修 对于康生在土地改革中的极左错误,20年来,报刊上传说甚多,可惜多为想当然耳的凿空之说。真实情况,我一次也没有见过。而谬说则至今还在制造不歇,例如,说毛岸英仿佛是这个土改工作团的核心似的,这就是言必个人崇拜的陋习仍在作怪。 近几年我从山东阳信县(当时山东解放区渤海区党委所在地)接到的来信也说明当地现在已不大知道1947—1948年的基本情况了,还以为是我们这个土改工作团去打倒了他们的区党委书记景晓村同志等的。而报刊上对康生1947年春夏在山西临县郝家坡土改试点中超左、大左、特左、左得出奇的事实反倒未看见一字(身历者、知情者确未公布过一字),或至多说一点听来的、似是而非的东西。于是,康生的这整段事情就成了一锅糊涂粥,并使参加过这个工作团的人员连带受点累。参加过这个土改工作团的成员,现尚存于光远、凌云、史敬棠、曾彦修等四个当时的青年工作团员。老年团员健在的,还有高文华、贾连夫妇,但高当年即在病中,虽随团行动,已不能下村了,估计他知道的具体情况会少些。土改团这件事谈不到是大事,只因康生一直是团长,陈伯达挂过短时期副团长的名,随行学习的又始终有毛岸英,于是乎各种各样的讹误、附会就无止境地在报刊上出现了约20年。恐怕还要编造下去的。于光远、凌云、史敬棠三人看来懒得辟谣,我只好在这里写几句把这事说一说,反正在医院里也闲得无事。 一 工作团缘起中央组织一个土改工作试点团,可能是在1947年3月延安撤退前中央就决定组织一个土改工作团出发了。延安党中央各机关的撤退工作,实际上1946年的十、十一月份就大动了。撤到延安以北大约三天路程的以瓦窑堡为中心的很大一片区域。春节后,住在撤退地区的中宣部的毛岸英走了,未听说去何处。过几天中宣部临时负责人许之桢通知我说,已指定我参加“中央”土改工作团,由中央各单位派人参加,分头出发,到晋西北兴县中央晋绥分局集中。同时告诉我,毛岸英也是到这个工作团去,他大概是与康生同行了。 我走到兴县后,才知是由中央组织了一个土改工作试点团,由康生任团长,陈伯达任副团长。团员几乎全是老同志,有张琴秋、高文华夫妇(高是1936年刘少奇到平津前华北党的主要负责人),廖鲁言夫妇,徐冰、张晓梅夫妇(先期赴山东),李国华(李立,中组部科长,即现在的局长,听说是参加三湾改编的红军现在仅存的一位),张越霞(博古夫人),张勃川……几乎全是20年代参加党的老同志。“一·二九”到“三八式”的新党员只有四人(于光远、凌云、史敬棠、曾彦修,后来田家英插进来了个把月。)凌云是这个团的秘书兼康生的秘书,实际管团内事。 到了晋西北时,李井泉任晋绥分局书记,似乎他也是一个一言堂的一言堂,但在政治局委员康生面前,官低几级,也就只有绝对服从康了。 延安出发的全部工作团员插在晋西北的四地工作:1、康生带领曹轶欧、凌云、毛岸英在晋绥老区二专区临县郝家坡工作,那里是工作团总团部。2、陈伯达率田家英(后赶来参加)、史敬棠二人到静乐县工作。3、张琴秋率李国华、张越霞等老同志及曾彦修到解放区朔县工作。4、廖鲁言率于光远等到半老区保德县工作。下乡一个多月后,刘少奇、朱总、董老等率队赴河北平山县西柏坡组织中央工委,路过兴县,把陈伯达带走,陈又把田家英带走了,工作团便取消了静乐县这个点。 二 1947年三、四月,全体人员到晋绥中心兴县会合后,分四路参加到由当地干部组成的土改工作队中。第一路由康生自领,分团长是临县地委书记赵林,但一切由康说了算。 康的总部设在临县郝家坡,是一小村,40来户。另三队为陈伯达静乐分团、张琴秋朔县分团、廖鲁言保德分团。这三个分团均由晋绥的领导干部任正团长,延安出发的工作团老同志任副团长。这几个分团各相距数百里,又无长途电话,全是各自为战,互无丝毫影响。因此,康生对我们的工作均一无所知,我们对他也一无所知。大概到了1947年7月,在临县郝家坡,才由晋绥分局召开了一次土改工作试点汇报会议。晋绥八个地委的书记大多到了(似还到了几个县委书记)。会议是汇报各地土改试点情况,并定出新的做法。实际一切听康生指示。会上,保德地区是由廖鲁言、于光远二人参加,但于临时生病,住了医院,会议全程未能参加。朔县地区大组本应由分局组织部长、正组长张邦英或副组长张琴秋(原四方面军政治部主任)参加。但他们回来不易,一个人要一马、一饲养员、一警卫员陪送,还得叫我跟着。因此决定不去,叫我一人去听会。我走了八天才到郝家坡,其中从兴县到郝家坡就要走两天。路边村庄,几乎全有延安撤过来的党中央机关。我就信步走去,走到哪里天快黑了,就去找那里的机关,只要说明来意就可以住宿。我走到一处公路边,已晚饭后,看见中央办公厅行政处的谢邦选等同志在散步,上前去说明来意,即要我进村吃饭住宿。饭时,老谢等几位同志说康生在郝家坡土改,死人很多,到处挖“底财”(也写作“地财”),掘坟墓,群众极反感,几老意见多得很,但不便提,你最好去见见吴老(吴玉章),听听他的意见,反映给康生同志。我回答,已八点多钟了,不便去打扰吴老了。而且几老都不便讲话,我还能开口?这些意见是:死人太多了,吊打太多了,追“底财”太厉害了,挖祖坟太厉害了……尤其是最后一项,是完全不对的,最脱离群众,老百姓在背后骂,只有二流子赞成。所以,我还未到达康生总部,一股前所未闻的恐怖气味就已经把我吓坏了。 三 康生在郝家坡土改试点汇报会议上(李井泉主持并全程参加),有些什么“左”得出边的错误呢?我看到的主要几点真实情况是: 第一、是“把马克思主义烧了”。康生从根本上废除了划分阶级的生产关系标准,即是后有剥削行为的主要标准。晋绥原有一个划分阶级标准的内部文件,原则上是正确的,地主、富农、资本家、高利贷者等,主要是看他有没有剥削,剥削方式,剥削的比例有多少。严格掌握这些规定就不会出大错。可是康生硬是在会上说,正是这个文件“害死人”,束缚了干部和群众的手足。他说:“这个东西害死人,把它烧了。”(这是原话,我在场听见的)当然非真烧,是作废的意思。这本是晋绥自订的土地改革的小宪法,把这个东西烧了,当然就只能盲动了。毛1948年春末夏初过兴县时曾批评了这件事,说是晋绥分局“把马克思主义烧了”,而一字不提康生。晋绥1947年自春至秋有半年多时间土地改革搞极左,根本上就是出于康生的这个指令。我在场感到震惊,自然是反对康这种彻底打倒马克思主义的说法。但自延安前几年整风抢救后,一个普通党员对一个政治局委员哪还敢提意见,那是彻头彻尾的“反党了”,所以我不敢作声。只能做驯服工具,听任康生胡说八道。1978年国庆节前后,我在昆明一招待所遇见了李井泉,我上前自我介绍,说我是在郝家坡亲耳听见康生下令把马克思主义烧掉的,你受了冤枉,我愿向中央写信证明。李说,谢谢你,不必了,毛主席当时就知道是康生讲的。七届二中全会上,康生主动来向我握手,说了声:对不起,让你挨批评了。所以这事就不谈了。李井泉是平和的,只是有点神秘的微笑。1982年我又在成都遇见当时晋绥分局宣传部长、30年代马克思主义农村问题专家张稼夫同志,对这个问题谈了两个钟头。张说,那个划分阶级的文件,是用了很大功夫弄出来的,我和段云同志等带着工作组经过多次调查后起草,分局通过的。康生那么轻佻地就叫一把火烧了,这人连马克思主义的招牌也不要了,老人家知道是康生叫烧的,批评的是我们,我们也没作声,当然,我们没扛住康生也有责任。 第二、康生过分看重没收与分配所谓“浮财”、“底财”,使农村更加混乱、破败。所谓浮财即土地以外的物件,如衣物、家具、牲畜、农具特别是粮食等。为追求这些东西,特别是银元、手饰等,就由一些游民及小青年带头,大挖人家的祖坟。总是多少有所收获,就越挖越厉害,群众反映极坏。附近疏散过来的中央机关,也没有人赞成的。那时附近还有一个中央授权的以叶剑英、杨尚昆为首的中央后方工作委员会,也无权干涉康生。 第三、由于过分追逼浮财、底财,所以就不得不依靠少数农村游民分子和极少数“勇敢分子”,这些人一掌握了斗争主导权,必然就要发生残酷武斗现象。被斗者痛不欲生时,自杀就多了。康生那个40来户人(我听说是37户)的郝家坡,就死了几个人。乱打乱斗,自杀,使农村陷于极端恐怖状态中,这丝毫不是什么“革命秩序”,而是对社会秩序、社会生产、社会道德的极大破坏,即旧式的流寇作风。至于近20年报刊上讲得最多的,说康生发明了个“化形地主”阶级,因此把很多破落户都作为地主斗了。这说法反倒不确。在康生来到晋西北之前,当地报上已经很有“化形地主”之说了,康生不但不予纠正,反而火上加油,承袭了此项谬说。在郝家坡会议期间,有天晚上康生叫我单独去汇报朔县情况。我讲了个把钟头,康的态度倒始终和蔼,听得进去,这是事实。我还强调了地主与富农的区别,经营地主与纯封建性地主要有所区别等。康耐心地听下去了,笑着对我说:这些全是你的花样吧?张邦英、张琴秋他们恐怕连这些名词都没听说过(指“经营地主”、“不带封建性的富农”等词)。康对我的指示是,回去向张邦英、张琴秋传达,一切为了满足贫雇农的要求,不要搞那么多框框。并特别告诉我,不要那么强调地主、富农的区别,像你村的那两户大富农,不要那么书呆子气了,分光了了事,不然你拿什么去满足贫雇农的要求?我感到康这人是二重人格,道理他全懂,为了乌纱帽,他只能做他明知不对的事。 我跑了八天返回朔县,对康生那套极左做法一丝也不敢泄漏,尤其对任何人均不敢提康那里到处挖祖坟的事一个字,如果我提起了这些事,工作团内万一有人要求起而效法,就压不住了。 我回朔县本村后,把两户勤劳殷实的兄弟富农全扫地出门了,这是我一生中犯的最大错误,硬是在我的授意下,眼睁睁看着把那个农村中那一点儿唯一比较先进的生产力彻底毁灭了。我眼见两条大犍牛被牵走了(八家人各分一条“牛腿”),当地最先进的光亮农具被拿走了,我知道它们从此也就完了。我看过《被开垦的处女地》,牛拉去几天就死了,我现在就在被迫做临时的拉古尔洛夫。建国后,我在上海郊区劳改时,看见那么多精美绝伦的龙骨水车都变成了一堆堆的废木片,真叫人痛彻心肺!我们多少年以全力破坏农村中的那点儿落后的生产力,还硬说是在不断革命! 康生这套做法的实质,归纳起来,我以为不外三条:第一条是严重破坏了、粉碎了马克思主义,它把马克思主义划分阶级的标准彻底破坏了;第二,破坏了阶级斗争中正确的阶级路线,放手让游民阶层唱了主角;第三,破坏了根据地的农业和工商业生产。通俗地说,康的乱打乱斗造成的三大结果是:大混战,大恐怖,大破坏。归结为一个“大”,则是大破坏。康生可谓提前20年实行了“大乱特乱”政策。 郝家坡会议的两个月之后,中央工委在河北省平山县西柏坡召开全国土地改革工作会议。作为中央派出的土改试点工作团团长的康生,在这个会上却没有发过一次言,我以为这恐怕是少奇同志他们看穿了康生的左倾,没有让他发言。另方面,朱德、董必武同志却作了长篇发言,他们二人的发言是我听见的、包括以后听见的对土改工作最正确、最稳重的发言(但大会上有的长篇发言比康生还“左”)。土改试点工作团员全都全程参加了这次会议。 四 1947年约4月中,全国土改会议结束后,土改试点团暂时在西柏坡等村待命转赴河北冀中区工作。此时康生另有任务,早已由康生、曹轶欧夫妇带着凌云及毛岸英乘车赶去山东渤海区党委所在的阳信县了。看来是紧急任务,我们一点也不知道。之后,1947年11月9日,留西柏坡等村的全体团员按原计划乘大卡车赴冀中,于12月13日抵达冀中区区党委所在地饶阳县某村。工作团在冀中的整个时期,康生均在山东整人,我们一无所知。工作团在饶阳县搞了一个多月,即接康生山东电,令全体团员立即去山东渤海区阳信县同他会合。这回是步行了好几天才到阳信县乡村的(老同志们坐农村大车,循例由“三青年”分管食、宿、行照顾)。我们到达山东渤海区党委所在地某村时,康生已去胶东整人去了。 我们到达时,渤海区党委书记已经是新任的张晔了(或向明)。行署主任好像叫×人凤。前任书记景晓村、行署主任王卓如均已被撤职了。这两人,我始终未见过。现根据一些书籍和前几年从当地来信得知,1947年秋渤海区党委循例先开整党工作会议,然后搞土改。华东先是派邓子恢去参加这个会,要求首先把书记景晓村、行署主任王卓如拉下马。邓子恢去后,久久未能完成这个任务,于是,康生奉命急驰山东渤海区去完成这个任务。康打掉景晓村后,又赶赴胶东区去打掉该区区党委书记林浩(与饶漱石合力)。因此,我们工作团到达山东渤海区党委所在地鲁西北阳信县时,并没有见到康生,因为他已到胶东区去整林浩去了。看来,要狠狠整人的事,非康生莫办(景晓村、林浩二同志均早已平反了)。 至于近20年某些报刊大讲特讲,康生在山东搞土改,是如何如何极左等,大约都是想当然信笔胡写的。根本原因是,康生这时已不可能这么干了。他在整完景晓村、林浩这两个区党委书记后,已进入1948年2月,已不准那么左倾蛮干了。我们工作团到渤海区党委时,已是旧历春节前几天,此时下村不合适,上面决定过了1948年的旧历春节初五之后再进村。这时,任弼时同志1948年1月15日在陕北做的《关于土地改革中的几个政策问题》报告,明显纠“左”,政策界限分明,解放区人手一册,全党谁敢顶着不办?康生已无可能另搞一套左倾政策了。此时,康生本人对工作团关于工商业问题作了一次反对左倾的长篇谈话。康生在胶东整了林浩之后,回阳信县渤海区党委时,康夫妇、凌云、毛岸英四人是一同回来的,车过黄河口,去当时的工商重镇羊角沟,眼看一片破败,工商业几乎全整垮了。康生这次对我们讲的全是反“左”及坚决保护工商业问题。以后凌云同志又给我们补充了很多具体情况。康的这次讲话,当然是受了任弼时同志报告的影响,他的全部精神是反“左”,则是绝对的事实。所以,近20年报刊上说康生在山东如何大搞极左时,康正在山东根据中央指示反对极左。康生这个人是一个极具二重人格的人,为了越来越大的乌纱帽,他可以干他明知道是极坏的事情。 顺便说一句,毛岸英随康生撤出延安,随土改工作团行动,一是安全撤退,二是随团学习,并非正式工作团员,因为他才从苏联回来半年多,他没有正式任务,但可以化名到各处看,也什么事都可列席。小毛作风粗犷,个性爽朗。在渤海区党委时,于光远、史敬棠、曾彦修、毛岸英四人总是住一间固定的房子。小毛从胶东回来后,在我们面前批评过康生,说康生整胶东区党委书记林浩太狠,太过分,缺少政治家风度,又极力赞扬饶漱石,说饶是个政治家。曾等三人,才从延安整风、抢救、审干出来,余悸尚存,反而温和地批评了小毛,说在背后议论中央负责同志是不对的,要他不要再对别人讲这些东西了。小毛当时给人的印象是不错的。主要是他没有表现出一点天潢贵胄的气息。 五 康生在冀西北土改试点中,已不是什么左倾,而完全是胡作非为了。但因为无民主可言,上级就是真理,中央政治局委员的话已形同上帝,明知他大错特错,不管你多少老长征,老马克思主义者,老干部,在这个权力尖峰面前,都不能反一声。当时在康生土改试点周围居住的诸“老”究竟有哪些人,我不很清楚,我想下列党内外诸老,大部分总在那附近。这就是林伯渠、吴玉章、徐特立、谢觉哉、张曙时、李六如、李木庵、续范亭、陈瑾昆……叶帅也在那附近,事实是,没有一个人不反对康生那一套,但却没有一个人敢对康生提一点意见。这才是最可悲之处:所谓民主集中制,民主的影子哪里去了?权力即真理,集中即真理,越来越发展,到这时(1947年)已经是一种铁定的制度了。 郝家坡会议,不是一个小型的庐山会议么?康生叫把马克思主义烧了,就得烧,没有一个人敢提出一点疑问,什么人都得在权力面前、在荒谬绝伦面前做驯服工具,而这反被荒唐地美化为“党性”。像康生这样践踏马克思主义的人,竟被认为是毛以外最大的理论家,在上世纪40年代,他是整风学习委员会副主任,60年代他被任命为党中央的“理论小组”组长。谗人高张,贤士无名,终于发展成为纯自杀性的“文化大革命”。没有民主,就一切进步都不能得到保障。不消灭权力即真理的这种“黑洞”,那就一切都会化为乌有。 Continue reading

-

康生在土改中把马克思主义烧了

作者:曾彦修 对于康生在土地改革中的极左错误,20年来,报刊上传说甚多,可惜多为想当然耳的凿空之说。真实情况,我一次也没有见过。而谬说则至今还在制造不歇,例如,说毛岸英仿佛是这个土改工作团的核心似的,这就是言必个人崇拜的陋习仍在作怪。 近几年我从山东阳信县(当时山东解放区渤海区党委所在地)接到的来信也说明当地现在已不大知道1947—1948年的基本情况了,还以为是我们这个土改工作团去打倒了他们的区党委书记景晓村同志等的。而报刊上对康生1947年春夏在山西临县郝家坡土改试点中超左、大左、特左、左得出奇的事实反倒未看见一字(身历者、知情者确未公布过一字),或至多说一点听来的、似是而非的东西。于是,康生的这整段事情就成了一锅糊涂粥,并使参加过这个工作团的人员连带受点累。参加过这个土改工作团的成员,现尚存于光远、凌云、史敬棠、曾彦修等四个当时的青年工作团员。老年团员健在的,还有高文华、贾连夫妇,但高当年即在病中,虽随团行动,已不能下村了,估计他知道的具体情况会少些。土改团这件事谈不到是大事,只因康生一直是团长,陈伯达挂过短时期副团长的名,随行学习的又始终有毛岸英,于是乎各种各样的讹误、附会就无止境地在报刊上出现了约20年。恐怕还要编造下去的。于光远、凌云、史敬棠三人看来懒得辟谣,我只好在这里写几句把这事说一说,反正在医院里也闲得无事。 一 工作团缘起中央组织一个土改工作试点团,可能是在1947年3月延安撤退前中央就决定组织一个土改工作团出发了。延安党中央各机关的撤退工作,实际上1946年的十、十一月份就大动了。撤到延安以北大约三天路程的以瓦窑堡为中心的很大一片区域。春节后,住在撤退地区的中宣部的毛岸英走了,未听说去何处。过几天中宣部临时负责人许之桢通知我说,已指定我参加“中央”土改工作团,由中央各单位派人参加,分头出发,到晋西北兴县中央晋绥分局集中。同时告诉我,毛岸英也是到这个工作团去,他大概是与康生同行了。 我走到兴县后,才知是由中央组织了一个土改工作试点团,由康生任团长,陈伯达任副团长。团员几乎全是老同志,有张琴秋、高文华夫妇(高是1936年刘少奇到平津前华北党的主要负责人),廖鲁言夫妇,徐冰、张晓梅夫妇(先期赴山东),李国华(李立,中组部科长,即现在的局长,听说是参加三湾改编的红军现在仅存的一位),张越霞(博古夫人),张勃川……几乎全是20年代参加党的老同志。“一·二九”到“三八式”的新党员只有四人(于光远、凌云、史敬棠、曾彦修,后来田家英插进来了个把月。)凌云是这个团的秘书兼康生的秘书,实际管团内事。 到了晋西北时,李井泉任晋绥分局书记,似乎他也是一个一言堂的一言堂,但在政治局委员康生面前,官低几级,也就只有绝对服从康了。 延安出发的全部工作团员插在晋西北的四地工作:1、康生带领曹轶欧、凌云、毛岸英在晋绥老区二专区临县郝家坡工作,那里是工作团总团部。2、陈伯达率田家英(后赶来参加)、史敬棠二人到静乐县工作。3、张琴秋率李国华、张越霞等老同志及曾彦修到解放区朔县工作。4、廖鲁言率于光远等到半老区保德县工作。下乡一个多月后,刘少奇、朱总、董老等率队赴河北平山县西柏坡组织中央工委,路过兴县,把陈伯达带走,陈又把田家英带走了,工作团便取消了静乐县这个点。 二 1947年三、四月,全体人员到晋绥中心兴县会合后,分四路参加到由当地干部组成的土改工作队中。第一路由康生自领,分团长是临县地委书记赵林,但一切由康说了算。 康的总部设在临县郝家坡,是一小村,40来户。另三队为陈伯达静乐分团、张琴秋朔县分团、廖鲁言保德分团。这三个分团均由晋绥的领导干部任正团长,延安出发的工作团老同志任副团长。这几个分团各相距数百里,又无长途电话,全是各自为战,互无丝毫影响。因此,康生对我们的工作均一无所知,我们对他也一无所知。大概到了1947年7月,在临县郝家坡,才由晋绥分局召开了一次土改工作试点汇报会议。晋绥八个地委的书记大多到了(似还到了几个县委书记)。会议是汇报各地土改试点情况,并定出新的做法。实际一切听康生指示。会上,保德地区是由廖鲁言、于光远二人参加,但于临时生病,住了医院,会议全程未能参加。朔县地区大组本应由分局组织部长、正组长张邦英或副组长张琴秋(原四方面军政治部主任)参加。但他们回来不易,一个人要一马、一饲养员、一警卫员陪送,还得叫我跟着。因此决定不去,叫我一人去听会。我走了八天才到郝家坡,其中从兴县到郝家坡就要走两天。路边村庄,几乎全有延安撤过来的党中央机关。我就信步走去,走到哪里天快黑了,就去找那里的机关,只要说明来意就可以住宿。我走到一处公路边,已晚饭后,看见中央办公厅行政处的谢邦选等同志在散步,上前去说明来意,即要我进村吃饭住宿。饭时,老谢等几位同志说康生在郝家坡土改,死人很多,到处挖“底财”(也写作“地财”),掘坟墓,群众极反感,几老意见多得很,但不便提,你最好去见见吴老(吴玉章),听听他的意见,反映给康生同志。我回答,已八点多钟了,不便去打扰吴老了。而且几老都不便讲话,我还能开口?这些意见是:死人太多了,吊打太多了,追“底财”太厉害了,挖祖坟太厉害了……尤其是最后一项,是完全不对的,最脱离群众,老百姓在背后骂,只有二流子赞成。所以,我还未到达康生总部,一股前所未闻的恐怖气味就已经把我吓坏了。 三 康生在郝家坡土改试点汇报会议上(李井泉主持并全程参加),有些什么“左”得出边的错误呢?我看到的主要几点真实情况是: 第一、是“把马克思主义烧了”。康生从根本上废除了划分阶级的生产关系标准,即是后有剥削行为的主要标准。晋绥原有一个划分阶级标准的内部文件,原则上是正确的,地主、富农、资本家、高利贷者等,主要是看他有没有剥削,剥削方式,剥削的比例有多少。严格掌握这些规定就不会出大错。可是康生硬是在会上说,正是这个文件“害死人”,束缚了干部和群众的手足。他说:“这个东西害死人,把它烧了。”(这是原话,我在场听见的)当然非真烧,是作废的意思。这本是晋绥自订的土地改革的小宪法,把这个东西烧了,当然就只能盲动了。毛1948年春末夏初过兴县时曾批评了这件事,说是晋绥分局“把马克思主义烧了”,而一字不提康生。晋绥1947年自春至秋有半年多时间土地改革搞极左,根本上就是出于康生的这个指令。我在场感到震惊,自然是反对康这种彻底打倒马克思主义的说法。但自延安前几年整风抢救后,一个普通党员对一个政治局委员哪还敢提意见,那是彻头彻尾的“反党了”,所以我不敢作声。只能做驯服工具,听任康生胡说八道。1978年国庆节前后,我在昆明一招待所遇见了李井泉,我上前自我介绍,说我是在郝家坡亲耳听见康生下令把马克思主义烧掉的,你受了冤枉,我愿向中央写信证明。李说,谢谢你,不必了,毛主席当时就知道是康生讲的。七届二中全会上,康生主动来向我握手,说了声:对不起,让你挨批评了。所以这事就不谈了。李井泉是平和的,只是有点神秘的微笑。1982年我又在成都遇见当时晋绥分局宣传部长、30年代马克思主义农村问题专家张稼夫同志,对这个问题谈了两个钟头。张说,那个划分阶级的文件,是用了很大功夫弄出来的,我和段云同志等带着工作组经过多次调查后起草,分局通过的。康生那么轻佻地就叫一把火烧了,这人连马克思主义的招牌也不要了,老人家知道是康生叫烧的,批评的是我们,我们也没作声,当然,我们没扛住康生也有责任。 第二、康生过分看重没收与分配所谓“浮财”、“底财”,使农村更加混乱、破败。所谓浮财即土地以外的物件,如衣物、家具、牲畜、农具特别是粮食等。为追求这些东西,特别是银元、手饰等,就由一些游民及小青年带头,大挖人家的祖坟。总是多少有所收获,就越挖越厉害,群众反映极坏。附近疏散过来的中央机关,也没有人赞成的。那时附近还有一个中央授权的以叶剑英、杨尚昆为首的中央后方工作委员会,也无权干涉康生。 第三、由于过分追逼浮财、底财,所以就不得不依靠少数农村游民分子和极少数“勇敢分子”,这些人一掌握了斗争主导权,必然就要发生残酷武斗现象。被斗者痛不欲生时,自杀就多了。康生那个40来户人(我听说是37户)的郝家坡,就死了几个人。乱打乱斗,自杀,使农村陷于极端恐怖状态中,这丝毫不是什么“革命秩序”,而是对社会秩序、社会生产、社会道德的极大破坏,即旧式的流寇作风。至于近20年报刊上讲得最多的,说康生发明了个“化形地主”阶级,因此把很多破落户都作为地主斗了。这说法反倒不确。在康生来到晋西北之前,当地报上已经很有“化形地主”之说了,康生不但不予纠正,反而火上加油,承袭了此项谬说。在郝家坡会议期间,有天晚上康生叫我单独去汇报朔县情况。我讲了个把钟头,康的态度倒始终和蔼,听得进去,这是事实。我还强调了地主与富农的区别,经营地主与纯封建性地主要有所区别等。康耐心地听下去了,笑着对我说:这些全是你的花样吧?张邦英、张琴秋他们恐怕连这些名词都没听说过(指“经营地主”、“不带封建性的富农”等词)。康对我的指示是,回去向张邦英、张琴秋传达,一切为了满足贫雇农的要求,不要搞那么多框框。并特别告诉我,不要那么强调地主、富农的区别,像你村的那两户大富农,不要那么书呆子气了,分光了了事,不然你拿什么去满足贫雇农的要求?我感到康这人是二重人格,道理他全懂,为了乌纱帽,他只能做他明知不对的事。 我跑了八天返回朔县,对康生那套极左做法一丝也不敢泄漏,尤其对任何人均不敢提康那里到处挖祖坟的事一个字,如果我提起了这些事,工作团内万一有人要求起而效法,就压不住了。 我回朔县本村后,把两户勤劳殷实的兄弟富农全扫地出门了,这是我一生中犯的最大错误,硬是在我的授意下,眼睁睁看着把那个农村中那一点儿唯一比较先进的生产力彻底毁灭了。我眼见两条大犍牛被牵走了(八家人各分一条“牛腿”),当地最先进的光亮农具被拿走了,我知道它们从此也就完了。我看过《被开垦的处女地》,牛拉去几天就死了,我现在就在被迫做临时的拉古尔洛夫。建国后,我在上海郊区劳改时,看见那么多精美绝伦的龙骨水车都变成了一堆堆的废木片,真叫人痛彻心肺!我们多少年以全力破坏农村中的那点儿落后的生产力,还硬说是在不断革命! 康生这套做法的实质,归纳起来,我以为不外三条:第一条是严重破坏了、粉碎了马克思主义,它把马克思主义划分阶级的标准彻底破坏了;第二,破坏了阶级斗争中正确的阶级路线,放手让游民阶层唱了主角;第三,破坏了根据地的农业和工商业生产。通俗地说,康的乱打乱斗造成的三大结果是:大混战,大恐怖,大破坏。归结为一个“大”,则是大破坏。康生可谓提前20年实行了“大乱特乱”政策。 郝家坡会议的两个月之后,中央工委在河北省平山县西柏坡召开全国土地改革工作会议。作为中央派出的土改试点工作团团长的康生,在这个会上却没有发过一次言,我以为这恐怕是少奇同志他们看穿了康生的左倾,没有让他发言。另方面,朱德、董必武同志却作了长篇发言,他们二人的发言是我听见的、包括以后听见的对土改工作最正确、最稳重的发言(但大会上有的长篇发言比康生还“左”)。土改试点工作团员全都全程参加了这次会议。 四 1947年约4月中,全国土改会议结束后,土改试点团暂时在西柏坡等村待命转赴河北冀中区工作。此时康生另有任务,早已由康生、曹轶欧夫妇带着凌云及毛岸英乘车赶去山东渤海区党委所在的阳信县了。看来是紧急任务,我们一点也不知道。之后,1947年11月9日,留西柏坡等村的全体团员按原计划乘大卡车赴冀中,于12月13日抵达冀中区区党委所在地饶阳县某村。工作团在冀中的整个时期,康生均在山东整人,我们一无所知。工作团在饶阳县搞了一个多月,即接康生山东电,令全体团员立即去山东渤海区阳信县同他会合。这回是步行了好几天才到阳信县乡村的(老同志们坐农村大车,循例由“三青年”分管食、宿、行照顾)。我们到达山东渤海区党委所在地某村时,康生已去胶东整人去了。 我们到达时,渤海区党委书记已经是新任的张晔了(或向明)。行署主任好像叫×人凤。前任书记景晓村、行署主任王卓如均已被撤职了。这两人,我始终未见过。现根据一些书籍和前几年从当地来信得知,1947年秋渤海区党委循例先开整党工作会议,然后搞土改。华东先是派邓子恢去参加这个会,要求首先把书记景晓村、行署主任王卓如拉下马。邓子恢去后,久久未能完成这个任务,于是,康生奉命急驰山东渤海区去完成这个任务。康打掉景晓村后,又赶赴胶东区去打掉该区区党委书记林浩(与饶漱石合力)。因此,我们工作团到达山东渤海区党委所在地鲁西北阳信县时,并没有见到康生,因为他已到胶东区去整林浩去了。看来,要狠狠整人的事,非康生莫办(景晓村、林浩二同志均早已平反了)。 至于近20年某些报刊大讲特讲,康生在山东搞土改,是如何如何极左等,大约都是想当然信笔胡写的。根本原因是,康生这时已不可能这么干了。他在整完景晓村、林浩这两个区党委书记后,已进入1948年2月,已不准那么左倾蛮干了。我们工作团到渤海区党委时,已是旧历春节前几天,此时下村不合适,上面决定过了1948年的旧历春节初五之后再进村。这时,任弼时同志1948年1月15日在陕北做的《关于土地改革中的几个政策问题》报告,明显纠“左”,政策界限分明,解放区人手一册,全党谁敢顶着不办?康生已无可能另搞一套左倾政策了。此时,康生本人对工作团关于工商业问题作了一次反对左倾的长篇谈话。康生在胶东整了林浩之后,回阳信县渤海区党委时,康夫妇、凌云、毛岸英四人是一同回来的,车过黄河口,去当时的工商重镇羊角沟,眼看一片破败,工商业几乎全整垮了。康生这次对我们讲的全是反“左”及坚决保护工商业问题。以后凌云同志又给我们补充了很多具体情况。康的这次讲话,当然是受了任弼时同志报告的影响,他的全部精神是反“左”,则是绝对的事实。所以,近20年报刊上说康生在山东如何大搞极左时,康正在山东根据中央指示反对极左。康生这个人是一个极具二重人格的人,为了越来越大的乌纱帽,他可以干他明知道是极坏的事情。 顺便说一句,毛岸英随康生撤出延安,随土改工作团行动,一是安全撤退,二是随团学习,并非正式工作团员,因为他才从苏联回来半年多,他没有正式任务,但可以化名到各处看,也什么事都可列席。小毛作风粗犷,个性爽朗。在渤海区党委时,于光远、史敬棠、曾彦修、毛岸英四人总是住一间固定的房子。小毛从胶东回来后,在我们面前批评过康生,说康生整胶东区党委书记林浩太狠,太过分,缺少政治家风度,又极力赞扬饶漱石,说饶是个政治家。曾等三人,才从延安整风、抢救、审干出来,余悸尚存,反而温和地批评了小毛,说在背后议论中央负责同志是不对的,要他不要再对别人讲这些东西了。小毛当时给人的印象是不错的。主要是他没有表现出一点天潢贵胄的气息。 五 康生在冀西北土改试点中,已不是什么左倾,而完全是胡作非为了。但因为无民主可言,上级就是真理,中央政治局委员的话已形同上帝,明知他大错特错,不管你多少老长征,老马克思主义者,老干部,在这个权力尖峰面前,都不能反一声。当时在康生土改试点周围居住的诸“老”究竟有哪些人,我不很清楚,我想下列党内外诸老,大部分总在那附近。这就是林伯渠、吴玉章、徐特立、谢觉哉、张曙时、李六如、李木庵、续范亭、陈瑾昆……叶帅也在那附近,事实是,没有一个人不反对康生那一套,但却没有一个人敢对康生提一点意见。这才是最可悲之处:所谓民主集中制,民主的影子哪里去了?权力即真理,集中即真理,越来越发展,到这时(1947年)已经是一种铁定的制度了。 郝家坡会议,不是一个小型的庐山会议么?康生叫把马克思主义烧了,就得烧,没有一个人敢提出一点疑问,什么人都得在权力面前、在荒谬绝伦面前做驯服工具,而这反被荒唐地美化为“党性”。像康生这样践踏马克思主义的人,竟被认为是毛以外最大的理论家,在上世纪40年代,他是整风学习委员会副主任,60年代他被任命为党中央的“理论小组”组长。谗人高张,贤士无名,终于发展成为纯自杀性的“文化大革命”。没有民主,就一切进步都不能得到保障。不消灭权力即真理的这种“黑洞”,那就一切都会化为乌有。 Continue reading

-

宋埠事件:刘邓大军屠杀两千俘虏

进入大别山区的刘邓大军和国民党正规军作战,两军对阵,冲锋陷阵,战士们得心应手。对解放军来说,在大别山最让人头疼的对手并不是那些重兵“围剿”的国民党军,而是那些多如牛毛、无处不在的地主武装“小保队”。 1947年9月,刘邓大军行进在大别山 刘邓大军千里跃进大别山,使蒋介石如坐针毡。他在军事“围剿”的同时,又搞起了所谓的“总体战”,实行了一系列措施,大力恢复和发展特务组织,对群众严加控制。各地的地主、恶霸、特务、土顽部队,仗着国民党正规军大量进入大别山,一时气焰十分嚣张,对我地方工作人员、基本群众、掉队战士、伤病员,进行疯狂的反攻倒算、迫害。 其中,国民党地方政权组织的土顽部队“小保队”最为凶残。“小保队”成员十分复杂,有些是土匪,有些是地痞流氓,甚至有些还是红军时期的叛徒,这些人大多数是土生土长的大别山人。自土地革命以来,大别山地区一直有共产党的游击队伍活动,间接地成了“小保队”的游击战老师。“小保队”不但熟悉大别山地区的风俗民情,而且也熟悉解放军的那一整套游击战术,因此危害也最大。“小保队”平时和老百姓没什么区别,隐藏在群众中,吃住也在村里,从外表上根本看不出来他是“小保队”。从这个意义上说,解放军处于明处,“小保队”处于暗处,时而啸聚,时而分散,让人防不胜防。这些人死心塌地为国民党政权服务,对付共产党的手段比国民党正规军还要凶残。国民党正规军抓着了解放军,就和解放军对待俘虏差不多,衣服一脱,换上国民党军服装,有机会了还能再跑回来参加解放军,军纪比较正规的国民党军,还会把俘虏的伤病员送到军队的医院,治好伤,再补充到部队里。事实上,在蒋介石关于“清剿”大别山的讲话中,也曾多次讲到“优待俘虏,瓦解敌军”。落到“小保队”手里就惨了,几乎没有一个活下来的。事实上,当年的刘邓大军中就流传着“不怕国民党,就怕‘小保队’”的说法。 六纵十七旅宣传科干事马丰年,在大别山时和四十九团宣传股呆在一起。有一天行军时,部队在半山腰休息,这时已经是上午9点多,走了一个晚上的路,马丰年感到嗓子又干又渴,他对四十九团宣传股股长杨锦华说:“你看,下面有个小村子,我渴得很,能不能下去找些水喝?”杨锦华知道每个村庄里都可能有“小保队”,就对他说:“你最好不要去。”马丰年咂了咂嘴,嘴唇干燥得裂出了一条条血道子,他忍不住又说:“我不去不行,都快渴死了,我一定要去搞些水喝。”杨锦华看着他渴得不行,只好松了口:“那你快去快回,一刻都不要耽误,我在这等你!”杨锦华坐在那里,部队又开始行军了,一营过去了,团部过去了,二、三营过去了,后勤也过去了,都已经有1个多小时了,马丰年还没有回来。杨锦华有些着急,站起来不停地张望着。走在最后面的收容队也过来了,杨锦华只好跟着部队走了。到了晚上,马丰年还没有回来,他忙找到政治处主任苗兴华,讲了这事,苗兴华一下子急了:“怎么办?赶紧给旅里打电话!”杨锦华给旅政治部汇报后,政治部又汇报给了李德生,但部队要赶着行军,也没有来得及回头找他。但李德生一直都记着这件事。 杨锦华也一直忘不了。在抗美援朝回国以后,他在《解放军报》上见到一篇“寻人启事”,说是要找一个叫马丰年的,解放战争时期是六纵十七旅政治部干事,在大别山失踪。这是马丰年的家人刊登的。杨锦华看到后,忙写了封信寄了过去,讲了他失踪的情况,但他到底是否牺牲了,他也拿不准。此后杨锦华一直在打听着马丰年,一直到2000年8月,原十二军副军长甄申路过徐州,已离休在家的杨锦华去看望他,说起这件事,甄申告诉他,马丰年已经壮烈牺牲了。那次他一到村庄,就被“小保队”抓到了,“小保队”把他捆起来,把全村的人集合起来,恶狠狠地问他:“你们共产党,到我们大别山干什么?”马丰年正气凛然地回答:“打倒国民党,领导穷人翻身做主人。”“小保队”气急败坏,搬来了一张木床,用四颗大铁钉,将马丰年的四肢钉在床上,竖起来示众,问他还要不要穷人翻身?马丰年依旧坚强不屈:“我死了,穷人也要翻身!”“小保队”就将他割耳、挖眼杀害了。甄申还告诉杨锦华,这事是李德生告诉他的,李德生很重视这件事,解放后曾经专程派人到大别山去寻找马丰年,通过当地政府打听到了这件事。 说起“小保队”,杨锦华至今还深恶痛绝: “小保队”多如牛毛,很难把他们区分出来。他们都是本乡本土的,和当地老乡有着千丝万缕的关系,再加上国民党的反动宣传,我们一些过左做法,甚至一些老乡也帮着“小保队”,我们几乎得不到什么情报,相反,“小保队”的消息却很灵通,我们很难打击到它,它却能经常给我们制造麻烦。在大别山行军,战士们最怕掉队。大别山都是山路,拐弯多,草啦树啦也很多,掉队两三百米,都有可能被“小保队”抓到杀掉。我们团有个战士,掉队掉了400米左右,被他们拉到树丛里,我们只听他叫了一声,等我们赶回去,人已经被杀死了。 听说十六旅有个工作队员,被“小保队”抓到后,死得很惨,又是割鼻子,又是挖眼睛、割生殖器。“小保队”还特别顽固,有一次十七旅抓到一个“小保队”,年轻也很小,只有十八岁,我们处决他时,是用刺刀捅的,一刺刀下去,他还在那里喊:“老子二十年后还是条好汉。” “小保队”对当地情况熟、地形熟、人员熟,你人多时,他就跑着躲你,人少的时候,他就出来搞你,把我们的人抓住,一般都活不了,手段都还很残酷。这事我见过好几次,有次是把我们的人杀死吊在树上,大冬天的,没穿上衣,只穿一条军裤,这才看出是我们的人。我们把伤病员放到老乡家养伤,这些伤病员十有八九都活不了,有些是被“小保队”搜出来的,有的可能是被老乡主动交出来的,群众基础很不好。“小保队”抓到这些伤病员,砍成几块,胳膊、腿扔到山上到处都是。我们出大别山时,还见到有5棵树上吊死了5个人,都是解放军,被开膛破肚,惨不忍睹。这不是国民党正规军干的,他们还想要个好名声。后来我看到一个材料,是蒋介石关于“围剿”大别山的讲话,也讲到了要“要严明纪律”,改变人民的观感等等。“小保队”就无所顾忌,简直是天绝人性。国民党政权也鼓励它这么干。这对我们影响很大,战士们普遍有两怕,一怕负伤生病,二怕掉队。… Continue reading

-

胜利前后

三位一体 日本正式宣布投降的一天〔八月十五日〕,汉奸大头子周佛海对伪中央储备银行的职员训话说“中央已有命令下来,对本行职员一律保障。不仅安全有保障,职业也有保障。希望大家安心工作”为什么他敢这样说呢。原来周逆佛海早在二三年前和顾祝同、戴笠相勾搭,进行“和平”活动,去年小矶内阁对蒋介石所提出的“议和”条件,就是经周佛海之手送到重庆去的。 日本投降消息一传出,周逆就拍了一个电报给蒋介石,大意说:他将结合税警团、保安队和警察的一万多实力,保持上海的完整,以奉给与中央。“职与其死在共产党之手,宁愿死于主席之前”据说,蒋介石接到这个电报后,非常高兴,立即叫秘书覆电嘉奖。后来有人劝蒋直接答覆周逆,于面子上不大好看,所以“嘉奖”的覆电没有直接给周逆而由蒋伯诚间接转达的。 这位蒋伯诚“将军”,国民党上海党政统一委员会的主任委员,去年八月间在上海被日本宪兵队逮捕了,不久之后,即由周佛海的亲信去保出来,日本宪兵队怎样会释放他。那是不便深究的事。日本一投降,蒋介石就派他做“军事委员会委员长驻沪代表”,就成立了“委员长代表公署”。 蒋伯诚“将军”在上海是比较高级的“中央大员”,但他没有公开做什么事情。据说是因为血压高,不能见客,所以不愿多管闲事。实际上并不如此简单,他所见的是“贵客”,所办的是“大事”。据消息灵通者说“日本投降后,登部队的参谋长兼上海陆军部长川本少将曾奉命拜访蒋伯诚,提出下列建议:为切实执行中日合作,日本驻华陆军可改编为剿共志愿军,或改入中国籍,成为中国国军以协助中国政府剿共” 蒋代表甚为嘉许,立即发电向重庆报告并请示。据说重庆最高当局对此极为满意。 在这一大事之外,蒋代表还做过一件小事。出版“国定教科书”的“中国联合出版公司”,被“地下工作者”查封了,蒋代表大发雷霆,立即下令启封,由“中国联合出版公司”自行清理。该公司在报上登了一则清理启事,说“本公司为对抗敌伪文化侵略而设,现在抗战胜利,本公司任务完成,即日停业清理”包办敌伪所编纂“国定教科书”的出版与发行的“中国联合出版公司”,可以自称为“对抗敌伪文化侵略”,那南京的伪官伪将当然都是“对抗敌人政治侵略、军事侵略、经济侵略”的“功臣”了。 伪第一方面军总司令兼伪江苏省长任逆援道就任“南京先遣军司令”的新闻发表了,民众都莫明其妙,有一位老国民党员打电报给蒋介石说“任逆居然给以名义,闻之痛心”后来知道有名义的不仅任逆一人,南北各地大汉奸,都奉到“新命”的。周佛海的新任命为“军事委员会别动队上海行动总队指挥”,是和任逆的任命同时得到的,因为周逆比较调皮,他先去向日本军部请示、解释,获得日本主子的谅解了,然后公开就职,所以周逆就任“行动总指挥”的新闻,比任逆迟了三五天。 报界败类金逆雄白,是周逆佛海手下的红人,一身兼金融、新闻、律师三界的领袖,不久之前,以八十条〔八百两〕黄金购进一住宅。他对部属说“过去是混混的,老中央来后,我才真正兜得转〔有面子,有办法〕哩” “新太子派” 第一个在上海出现的“中央大员”是“军委会宣导委员”何民魂〔比蒋伯诚还早一天〕,那位何老先生是反共的老前辈,到沦陷区已有相当年月,据说他担任的是“策反”工作,日本投降后,在南京上海各成立办公署,并设立各地区的地方工作委员会。所搜罗的人物,真是五光十色:南京的工作人员是王逆敏中〔伪内次、教次、伪江苏省财政厅长〕,戴逆英夫〔伪教次、伪组织部副部长、伪上海市教育局长〕等,江苏省的负责人是金逆家凤〔伪中委兼华中运输公司——日本的国策会社,为华中振兴会社的子公司——总裁〕,上海地方工作委员会的负责人是王克修,伪市金库复兴银行的秘书。据说王克修是蒋经国的人,参加蒋经国所领导的小组织的。因为蒋介石认为戴笠所负责的蓝衣社,太偏于情报与行动,且声名太坏,人家对它既怕且恨,不能担当组织斗争与政治斗争的任务,所以叫蒋经国另起炉灶,组织“新太子派”,名叫“建国社”,作为嫡系中的嫡系。王克修奉派到上海来,把罗逆君强吸收进“新太子派”,而王克修就在罗逆任董事长的“复兴银行”里担任“秘书”。 所以在日本投降前后,罗逆君强非常卖力,八月十日晚上发表“劝告上海市民”“镇静”的文章,十四日就“市警察局长”兼职,十六日以后,统率伪保安司令部及伪警察局在主要马路上白天宣布戒严,以便利日本军队、日本机关搬运物资及藏匿、毁损物资。 日本一投降,上海市区马上重行宵禁,晚上十时以后即禁止行人及车马通行。要走路就必须向伪保安司令部领取通行证。因此,所有重庆派来或自称是“地下工作”的中央人员,都取得了伪保安司令部的“通行证”。这和“投降”后的日本军队依然雄赳赳地高视阔步的站在交通要道“维持治安”,有“异曲同工”之妙。 周逆就任“上海行动总队总指挥”后,罗逆及熊逆剑东等任副指挥,但总指挥部的实权则操于“秘书长”兼“军法处长”程克祥之手,“总指挥部”设有“秘书长办公厅”,其下分设各处,南京伪府的“部长”及伪上海市府的“局长”大都成了“秘书长办公厅”的“参事”“参议”或“专员”,“少将”级的几近百名。为什么有此不伦不类的机构呢。因为程克祥是戴笠的人,周逆佛海要靠他保镖。 日本投降后半个月内,上海盛传蒋经国要到上海任警备司令或警察局长,所以罗逆君强非常安心。后来消息传来,淞沪警备总司令是钱大钧,副司令为李友兰,而市警察局长则为宣铁吾,蒋经国派到了东北去。于是王克修所接收的《新中国报》及《小报》〔改名为《革新日报》及《上海晚报》〕又被《前线日报》所接收。而罗逆君强也随周逆佛海、丁逆默村飞去重庆。 关于吴绍澍 从内地来到上海的国民党“大员”,第一个是吴绍澍,他的头衔之多,足以骇人:〔一〕国民党中央执行委员兼上海特别市党部主任委员,〔二〕三民主义青年团上海支团部支团长,〔三〕国民政府上海政治特派员,〔四〕军事委员会上海军事特派员,后来又加上〔五〕上海市副市长,及〔六〕上海市社会局长,党政军民一手抓,声势之盛,气焰之高,无以复加。除市党部和三青团支团部以外,还设立了政治、军事两特派员公署,爪牙密布,四出查封并接收寇产逆产。因为他一身兼党政要职,所以许多汉奸都钻他的门路,贡献财物以取得谅解。据极不完全的估计,他在一个月以内,接收到一千余幢房屋〔多数是洋房〕,八九百辆汽车,黄金在一万条以上〔解放区的报上说是二三千条,实在太低估了吴主委,据说单是李士群的内弟叶耀先一人就送给他一千余条〕,其他珠宝无算。日本“弘报部”〔陆海军及大东亚省联合组成的宣传机关,敌伪出版机关的旧报纸的配给者〕的存纸五万余令,也经钱芥尘拉拢,由日本大使馆的福间领事送给了吴绍澍。〔钱芥尘是《晶报》的老板,“八·一三”战役结束,即受日方津贴以《晶报》作侧面宣传,并供给敌人情报,一方面又与国民党的冯有真、吴绍澍等互通声气。这次吴绍澍等取得了日本的纸张——虽然那本是应该交给中国的东西——据说对钱极为嘉许。〕 因为他权大势盛而金条更多,所以引起别人的不满。据传钱大钧在重庆曾对人说“上海既有了吴绍澍,我也用不到去了”这句话传到上海,吴绍澍一想不妥,马上领衔电迎“钱市长迅速来沪”。 汤恩伯、钱大钧、戴笠等相继到沪之后,吴绍澍的气焰较低,各方面都有对他不利的传说〔主要是为了他捞得过多,太肥了〕,他放出空气说“上海市政府即将改组,市长将由朱家骅继任”因为他是朱家骅一手提拔的,关系最切,弦外之音,就是“反正我吴绍澍在上海的势力是不会倒的”。戴笠到了上海,拼命搜集吴绍澍的错处,接二连三地向重庆报告,据说重庆来电召吴去,但吴捱着不去,希望有人转圜。到了十月底,他正坐着某汉奸送给他的保险汽车出外,在路上被人打了四枪,手枪子弹打在保险玻璃上当然毫无损伤,但吴不免有些吃惊。事后调查,证明是戴笠派人吓他,他知道捱着不走是不行了,十一月三日始飞到重庆去。不久之后,副市长就换了前任工部局会办的何德奎。据说在重庆曾有人主张枪毙吴绍澍,“以肃官箴”,但后来有人为他缓颊,说“吴绍澍是中央所派到上海去的第一个大员,如果办了,与中央面子有关” 另一说:吴绍澍的能够回上海,是和戴笠妥协的结果,妥协的条件,是吴绍澍送了相等于两万条黄金价格的财产给戴笠。 军事特派员公署的负责人是“秘书长”周孝伯,据说他发的财仅次于吴绍澍。周孝伯原来是吴开先的秘书,一九四一年被捕后即公开附逆,任周逆佛海所辖“中央信托公司”要职,发了卖国财,在国际饭店与舞女小花狗〔外号〕结婚,极富丽奢华之能事。后因投机失败,“小花狗”下堂求去,周孝伯逃债逃到屯溪,一年后又以“中央人员”的姿态回到了上海。因为他和奸官奸商都有一些“交情”,所以那里有物资可搬,那处有油水可揩,什么人可以骗,什么人可以吓,什么地方可抢,什么房子可封,驾轻就熟,便利得很,所以一到就发了不少财。 社会部特派员陆京士接踵到了上海,因民众团体都由市党部派人整理,他无从控制,因此与吴绍澍暗斗甚烈。陆京士和吴绍澍都是杜月笙的门生,但吴并不把杜放在眼里,陆即运用杜门诸关系反吴。同时因戴笠不满意吴绍澍,陆与戴及贺衷寒素有联系,戴委陆为“工人忠义救国军总指挥”,向伪警察局取得一些枪枝,成立总指挥部。由于吴陆两人的争夺“工运”领导,大家向失业工人骗取会费,而且还害了一部份工人去吃冤枉官司。 “忠救”与中美合作所 八月二十日左右,上海盛传有第一批“国军”从温州到了浦东,其中有美国顾问与美国教官,即将到沪。那一天早晨就有许多人聚在黄浦滩等候,准备好了爆仗、军乐队,还有插满国旗紥着彩的大卡车,爱多亚路上断绝交通达半日之久,结果是毫无影踪,到下午二时许,大家无精打采地走了。原来预定来上海的所谓国军是忠义救国军张阿六部队〔浦东的土匪地痞〕,一切都接洽好了,但“维持治安”的日本军部却不答应,发出了命令禁止张部登陆。“交涉”无效,于是张阿六的联络参谋坐了汽艇迎上去叫他们退回浦东。 过了几天,“忠救”淞沪区指挥官阮清源〔即袁亚承〕率领了一群黑衣破旧、挟着席子的非兵非民的人,分乘卡车数十辆进入上海,阮清源之下又分设四个区指挥,其下又有支队、大队、中队、小队。其中有一个区副指挥是著名赌台老板朱顺林,他的作法是最直爽痛快的,有人去投效,先缴伪币十万元至五十万元,就发一张身份证给他,可以出去“办公事”,每一桩“公事”,至少讲伪币五百万元,最大的一桩,据说在十万万元以上。经手办“公事”的人可以提一成到二成的奖金,再根据所办公事的肥瘠分派职位。所以只要经手办一桩起码公事就可以一本数利。因此他门庭若市,手下有数十个大队长。朱顺林刮了不少钱,就购办军装被服、汽车、汽油等等报效给阮清源。 戴笠的军委会调查统计局,对外用“中美合作所”的名义,总部即设在杜美路七十号杜月笙的新宅里。“中美合作所”本身有武装部队,臂章叫“定平”,所以逮捕汉奸等事,都由“军统局”的特务指挥“定平”部队执行,所以实权最大。淞沪警备司令部的稽察处,完全由“军统局”负责,总司令副总司令不仅不能过问稽察处做些什么,甚至连稽察处有些什么人,都不得而知。 大概因为阮清源对戴笠的孝敬太少,十月初旬戴笠把阮清源扣押起来,到了十月下旬,甚至带了手铐移送法院。这一件事引起“忠救”人员的愤慨。因为阮清源是“忠救”元勋之一,他曾几次率领部队进入沦陷区,既曾“抗”过“日”,更大大地“反”过“共”,对戴老板是有过功绩的。就说是他到了上海后,敲竹杠,发胜利财,也并非他一人如此,不应独办他一个。而且退一百步说,他的罪恶无论如何比汉奸要低些,汉奸带军队的尚且一个也不捉,文职的汉奸虽捉了一些,但到十一月底止,只有三十余个不关重要的解送法院,而对阮清源独严厉如此。大家认为戴老板的手段未免太辣——特别是对自己的部下。 如果说是为了做榜样,所以对自己部属要严吧。则陈恭澍〔著“蓝衣社黑幕”,曾任南京“特工上海区长”〕、万里浪〔南京“特工浙江区长”、“政治保卫局第一局局长”〕等叛徒都照常任用,阮清源的罪终不至于超过陈恭澍、万里浪等吧。 关于戴笠部下在上海的“廉洁”程度,有一件事可以看出其全貌:九月下旬戴笠在杜美路七十号召集全体干部训话,门内门外停下了黑牌汽车四百余辆之多。“军统局”工作人员的每月薪津,没有人超过法币十万元的,而普通都在二万元以下。这几个钱连黄包车都坐不起,怎能坐汽车。 “以毒攻毒” 上海的三民主义青年团于一九四一年十二月八日以前,曾经过几次破坏,特别是奚培文的叛变,把所有的团员都出卖了。奚培文是三青团上海支团部的书记,他拿上海全部团员的名册向汪精卫的“特工总部”卖了二十万块钱,另外当然还得到一个汉奸官职。汉奸特工就根据了名册,一一逮捕或勒索,一个普通团员,大概纳五六百元以至千元的“手续费”“交际费”,特工们就说:你的姓名已勾去了。所以沪西“特工总部”捉到很多人〔这些人当然变成“和平通动”的干部〕之外,还发了不少财,其收入数十倍于收买奚培文的价格。太平洋战争之后,三青团的总务部长运一箱文件单据到屯溪去,路上被敌宪兵抄到了,于是又破获了一次。从此以后,三青团在上海的组织,究竟有无,已成问题〔没有什么活动,那是毫无疑义〕。 日本一投降,三青团却是最活跃的一个单位,除满街贴“蒋团长万岁”“拥护吴支团长”之类的标语,及印贴几种传单之外,所谓最热心的就是封房子、搬货物、抢傢具。查封房屋最多的,在重庆来的机关单位之中,三青团考第一名。日本宣布投降后的第三天,三青团在古拔路北端去封一家南京伪军官的房子,那位伪军官是汪精卫的亲戚,头寸也不大,照理是毫无反抗余地的,不料此人却早有路道,已变了“地下工作者”,一个电话出去,伪保安司令部派了保安队赶来保护,三青团有枪,伪保安队的枪更多,于是僵持半天,三青团只好掩旗息鼓而去。上海最大的汉奸报,存纸最多的《中华日报》,也由三青团接收,改出《青年日报》。 三青团的分子,一部份是林逆柏生所领导的“青少年队”等〔其中一部份干部本来是三青团去的,现在算是“复员”〕,还有一部份则是汉奸特工及日本宪兵队密探等。他们都摇身一变而为“地下工作者”。曾有人问过三青团的负责人:为什么收容这批人物。据答:通过他们才能知道汉奸的踪迹与财产,此之谓“以毒攻毒”。 所谓“中央的正式部队”,最早到上海的是“中央宪兵司令部特派上海宪兵队”。这个名称既极特殊,组织更为特殊,因为到上海的只是一个队长叫做姜公美,其余均在上海就地招募,流氓、地痞、汉奸、密探、贩红丸的、卖鸦片的、开赌台的、拐卖妇女的,一应俱全,而且全是这一些份子。当然,所做的工作,无非是:查封、接收、逮捕、扣押、讲斤头……直到宪兵二十三团开到上海以后,姜公美的上海宪兵队才结束。先是集中整训,其次是解散,而姜公美本人则在各方攻击之下,解送到南京去,但他的部下,则最起码的人也发了伪币几万万元的胜利财了。 据姜公美自称,他的如此下场,实在冤枉。因为他没有说过别人的坏话,而别人则专说他的坏话,把自己做的事也加在他的身上。言下大有“好人难做”之慨。 的确,姜公美是“好人”,他曾忠实执行当局的政策:第一、他曾命令他的部下,捉到汉奸,有钱即放。捉到共产党,则可先杀后报,而且不要正式办公文。第二、他曾收编了一些日本兵在他的宪兵队工作。如是忠心耿耿,“功在党国”,而为了一些贪污勒索的小事〔何况那是大家有份的〕,而要惩办他,怪不得他要不服了。… Continue reading

-

“副总统”李宗仁

正当人民解放军以排山倒海之势聚歼各战场蒋匪军,胜利地展开攻势时,南京的蒋家小朝廷扮演着一幕所谓“行宪国大”的丑剧。这一幕丑剧是蒋记国民党及蒋介石本人临死前的最后一场戏,和袁世凯的“高升为大皇帝”一样,是蒋介石的“饰终典礼”。这幕丑剧中紧张精采的场面,是蒋介石声明不愿做“大总统”,放弃竞选,并提议推胡适为候选人。“国大代表”要求枪毙陈诚。而最紧张最精采的场面,则是“选举副总统”,经过四次投票,才把“桂系军阀”李宗仁选出来。这三件事情是有连带关系,环绕着一个中心发生的——这一个中心就是人民解放军的胜利,蒋介石集团已迅速走上没落崩溃的道路,连美帝国主义者也认为蒋介石这个奴才头子太没有用,准备抛弃他而另换一个新的奴才头子。美帝国主义心目中的新的奴才头子候补人,就是伪国大投了四次票所选出的伪副总统李宗仁。 蒋介石近十余年来的最大希望就是做上“民选的正式大总统”,使他的独裁专制“合法化”。从“五五宪草”的制定之日起,蒋记国民党的一切关于“宪法宪政”的言论和行动都是从“由蒋介石任大总统”的预定前提出发的,制定伪宪法,包办伪国大,一切都是为了蒋介石坐上“总统宝座”。在伪国大开幕前后,所有国民党青年党民社党以及所谓“社会贤达”等几千名奴才中,没有人肯出面作陪客,“做总统候选人”〔最后才拉上一个居正陪衬一下〕,为什么这样呢。大家都知道“总统”是蒋介石的“禁脔”,蒋介石固志在必得,别人是不容染指的。伪国大开幕之后,蒋介石的“总统”马上可以到手了,为什么他要声明不愿作候选人呢。 一般的观察,是蒋介石借此自抬身价,取得广泛权力。果然在各地奴才们通电呼吁,一致“推戴”之后,蒋介石就“俯就舆情民意”,放弃自己的“主张”而“应选”了。这和民国四年伪国民代表上书劝进“推戴大总统为今上皇帝”,袁世凯“谦让”三次而后就,是同一手法。这种观察,说明了蒋介石装腔作势,以退为进的作用的一方面,但仅是浅显的一面,而不是其作用的全部。蒋介石装腔作势的主要作用,却在于下列两点:第一,做给美帝国主义者看,他得到“全国的拥护”,非他做“元首”不可使美帝国主义者感到必须继续支持他,如不支持他而支持、扶植别人,事情就更不好办。第二,做给准备代替他的人看,好像说“你看,我的势力多大,声望多高。你虽得美国主子的支持,要想代替我,那是很不容易的事,不如早些收篷为好” 远在伪国大开幕之前,美国当局在商讨援蒋贷款时,马歇尔和杜鲁门都曾发表过有关中国问题的演说和谈话,内容都涉及蒋政府的基础问题,而且国务院的发言人又一再加以解释〔先说在中国的联合政府并非必须包括共产党在内,以后又说也并非美国主张一定不要包括共产党在内〕。国务院官吏对其总统和国务卿发表的言论作带有修正性的解释,在国际惯例上是很少见的,甚至可说是一种失态。为什么会这样呢。主要是为了表示对于蒋介石政府的不满,含有“取瑟而歌”的意思。到美国参议院外交委员会通过援蒋贷款五亿七千万美元的时候,参院外委会发表了一个报告书,严厉批评蒋介石政权的贪污无能。南京的奴才们看到后有些惊惶失措,认为这个报告书对蒋政权政治上打击之大,决非五亿七千万贷款所能抵偿。过了几天,参院议长兼外委会主席范登堡发表声明,收回这个报告书,理由是“这个报告有些过份地方,发表之前没有经他同意,不宜发表”但他却说报告书中关于军事部份的批评是恰当的,这一部份不要取消。表面上范登堡似乎是为了保留蒋介石一些面子,不要使他太难堪,实际作用并不如此,因为蒋介石失败的决定点就在军事方面,军事上的无能与失败,注定了蒋介石集团已到了不可救药的地步。范登堡声明虽在尾巴上拖上一句为蒋介石捧场的话,其作用等于把小孩子打了一顿,小孩哭了,于是又去哄他“乖乖,不要哭了,以后好好听爸爸的话,爸爸还是欢喜你的”可是言外之音,却含有“如果再不听话,那就要打得更凶”的意味。 美国反动派对蒋介石“一面斥骂一面喂”的作法,除加紧鞭策蒋介石〔“你再不好好干,老子就不要你了”〕之外,还含有对被培养作蒋介石替身者打气的作用,为将来摔掉蒋介石这个奴才另换上其他傀儡时预作舆论准备、心理准备。因为蒋介石独裁专制二十余年,在反动阵营中建立了高度的“权威”,从来不允许有一个人能形成“第二人”的权位威望的,无论资望地位如何高,只要蒋介石感到足以威胁他或使他不能运用自如,蒋介石可以随时拘囚、杀戮〔不能公开杀的就暗杀〕,因此美帝国主义需要鼓励被培养代替蒋介石者的勇气。又因为蒋介石是中国反动集团的最高代表人物,“取精用宏”,根深柢固,几乎已成为反动集团的唯一代表者,美帝国主义要撤换他,会引起反动集团的绝大混乱,许多反动份子会意味到“蒋介石尚无办法,别人当然更无办法”,于是动摇,沮丧,分化,退却,而加速其失败与死亡的过程,所以美帝国主义者要适当地削弱蒋介石的政治威信〔这是对反动集团讲的,蒋介石在人民中早已毫无威信可言了〕,使一旦要摔掉他时可以减少惊慌失措的程度。 当然,将介石是美帝国王义的奴才,一切听主子安排的,但当主子要撵走奴才时,奴才为挽救被逐的恶运,会特别卖力以显出其能干,表示他还能为主子做很有用的事,比其他奴才更有用些,以争取主子回心转意。这就是蒋介石“不愿做总统”的主要作用。当这个“惊人消息”传出,蒋党所把持的各地各种团体,纷纷驰电“拥戴蒋主席为第一任大总统候选人”的时候,“辇毂之下”的金陵大学〔美国教会办的〕与中央大学教授却联名发表文件,称赞蒋介石不做总统是一个英明决定,说:蒋如能摆脱国事,到美国和苏联去游历游历,对中国前途与世界和平,都有益处。这句话表面上似乎并不激烈,实质上就是说蒋介石应该下野出洋,如果再做“元首”,对中国和世界都有害处。在南京的大学教授们竟敢对专制魔王蒋介石说这种煞风景的话,是不能想像的,除非他们得到司徒雷登的积极支持,否则是没有如此大胆的。美国资产阶级报纸对蒋介石不做总统的表示,几乎一致怀疑其诚意,也说如果蒋真不做总统,对中国是有利的,对蒋介石的装腔作势实质上是喝倒采。 伪国大在解放军解放洛阳,收复延安,围攻潍县……一连串的胜利声中举行,奴才们人心惶惶,蒋介石为安定奴心,特作了一次撒弥天大谎的报告,说两年来战争中蒋军只损失十分之一,而且已补充上了,共产党不仅六个月不能席卷全国,六年也不可能。相反的,他能在六个月内“肃清黄河以南的共军”。这一套骗三岁小孩也不会相信的话,引起蒋管区人士极大的震动,因为谁都知道这里面没有丝毫真实性的东西,澈头澈尾的谎话。为什么不讲一句真话呢。一定是一句真话也讲不得,所以只好全讲假话,局势的严重就可想而见了。伪国大代表对蒋介石的话不敢质问,对白崇禧的军事报告就引起轩然大波,绝大多数“代表”拒绝听其他伪部长的报告而要求先检讨白崇禧的军事报告。在检讨中,许多人要求把准备到美国去“疗病”的陈诚扣押起来,“枪毙以谢国人”蒋介石的嫡系CC和复兴系本来企图在军事报告检讨中打击桂系,结果一涉及实际问题,被当作“众矢之的”者是陈诚。陈诚是蒋介石手下最大最亲信的大将,伪国大代表要求枪毙陈诚,说明蒋介石在反动派阵营中已失去绝大多数人的信赖了。 “副总统”候选人共计六个:孙科、李宗仁、程潜、于右任〔以上均国民党〕,莫德惠〔“社会肾达”〕,徐傅霖〔民社党〕。四月二十三日第一次投票结果,李宗仁得七百五十四票,孙科得五百五十九票,程潜得五百二十二票,于右任不足五百票,莫德惠、徐傅霖各得二百余票。李宗仁得票最多,但不足“法定”当选票数〔一五二三人〕的一半。四月二十四日第二次投票,李得一一六三票,孙得九四五票,程得六一六票。当晚程潜声明放弃竞选,据说是“奉令退出”〔合众社〕。接着李宗仁也声明放弃,理由是“选举没有自由,有某种压力施于国大代表,致不能自由投他的票”〔合众社南京二十五日电〕。同时孙科也声明“为肃清外间流言,清除误会”而放弃竞选,据合众社说“孙科的退出竞选,是由于美大使司徒雷登的劝告”〔同上电〕。需要澄清的“流言”是什么呢。路透社二十五日南京电称“宁市昨日标语纷传,大批传单斥责李宗仁预定于当选副总统之后即发动政变:迫蒋下野。并传此项传单的主谋者为孙科。李方发言人称,蒋正以一切力量助孙科竞选”同日中央社的辟谣电中也供认: 京市今日谣言蜂起,其最足引起误会者,为《新民报》所载交通服务社之启事,其中竟谓蒋与李政见不合,彼此心理难免不相协调,蒋不愿支持李宗仁。又谓国民党某有力人士欲借党权使某人〔按指孙科〕竞选成功,并指某有力人士即陈立夫。更有人竟谓蒋不时将游欧访问,李如当选,对安定时局胜任有余,对外亦足具条件。…… 中央社是专门颠倒黑白的,它所要辟的谣言,什九是事实的真相。因为李宗仁的退出竞选,造成南京的混乱,国民党中执会、伪国大主席团纷纷开会,派遣代表请求李、孙、程收回放弃竞选,以“完成行宪大业”,合众社二十七日电称: 此间观察家一致认为:李宗仁退出竞选,已使其竞选地位无限增加:盖退出竞选以及赴平之威胁,乃是一种手段,目的在达到预期之结果。此种手段,已获得下列结果:〔一〕已使国民党对选举行使压力问题公开化,迫使该党不得不重申在竞选中的中立地位。〔二〕使蒋介石不得不亲向李宗仁请求其继续竞选,给予李氏的面子不少。〔三〕因蒋既表示拥李,实予反李者以严重打击。众信如李宗仁果真退出竞选,则将使国大垮台,并可使国民党分裂……故国民党及蒋介石不惜一切力量公开赞助李之竞选。 经过这一场波折后,伪国大二十八日进行第三次投票,二十九日作第四次投票,李宗仁以一四三八票压倒孙科的一二九五票而当选为伪“副总统”。 这一丑剧说明了下列几个问题: 蒋记伪宪中的“副总统”是毫无权力的,比美国的副总统更没有权力〔美国的副总统还是参议院的当然议长〕,只有当“总统”出缺时,由“副总统”继任。如果“总统”没有意外,“副总统”就是“伴食中书”,不及一个省政府主席或部长重要。为什么值得如此费力竞争呢。当然不是为了“一人之下,万人之上”的虚名,而是意味着蒋介石下野的可能性颇大,当“总统”出缺时可以“继任总统”,掌握政权,谁取得“副座”,谁就能在不久的将来“取蒋而代之”,所以要出死力相争。此其一。 孙科的竞选是得到蒋的全力支持的,并由陈立夫动员与压迫国民党员不投李宗仁的票而投孙科的票,所以李宗仁要揭穿“没有自由”的内幕。孙科也不是蒋介石的嫡系,政治上是有野心的,蒋介石为什么不怕他而支持他呢。因为孙科已丧失了自树一帜的地位,没有“取蒋而代之”的可能,孙科当“副总统”,蒋不感到威胁。蒋、陈的以全力支持孙科,说明李宗仁当选了就将威胁到蒋介石,“政变”的传单,与“蒋不时将游欧访问”的谣传,不是毫无根据的“危词”而是有可能性的。此其二。 李宗仁一向不肯露锋芒的,他很熟悉蒋介石“不能容人”的性格,十余年来一直装着“忠厚无用”的样子,唯恐遭蒋之忌,如民国三十年夏白崇禧决定将香港的《珠江日报》复刊,去征求李宗仁的意见,李坚决主张不要复刊,说“现在决不要让别人感到我们广西还要做什么事,愈少做事愈好”这次居然一变过去“雌伏”的惯例出而竞选“副总统”,而且竟敢揭穿蒋介石、陈立夫为支持孙科所采取的行动,公然向蒋介石采取攻势,先后判若两人,这是什么道理呢。根据上述材料可以看出,由于美帝国主义对他撑腰,他的出面竞选,本来是司徒雷登亲自到北平去劝出来的,特别是在李宗仁声明退出竞选之后,司徒雷登马上对孙科行使压力,“劝”孙科也退出竞选,造成僵局,致蒋介石、陈立夫不得不对李宗仁让步,这一着对于李宗仁的“当选”是有决定作用的。因为:程潜既“奉令”声明退出〔当然是“奉”蒋介石的“令”,别人既无权“令”他,程潜也不肯听别人的“令”〕,程潜的票子也一定“奉令”转移到孙科名下去,所以李宗仁会说“没有自由”而以退为进,声明退出竞选。这时候,蒋介石、陈立夫等可能表面上敷衍李宗仁,一面却继续进行选举,那末孙科成了唯一候选人,就胜算可操。当此要紧关头,司徒雷登马上出面干涉,压迫孙科退出,才造成有利于李宗仁的条件。从这一点上可以看出:李宗仁已成为美帝国主义在中国的第二个干儿子,而且“洋爸爸”对“第二干儿子”的照顾,比对“第一个干儿子”〔蒋介石〕更热心些。“有了小儿子,就不疼大儿子了”。美帝国主义是否就抛弃蒋介石,现在还不能作肯定的答覆,但已显出这个倾向是毫无疑义的。此其三。 美帝国主义为什么看中李宗仁呢。先看美国新闻处〔国务院机关〕电讯中所述美国资产阶级的报纸对李宗仁怎样捧场: 《纽约先驱论坛报》称:李宗仁的当选,乃显示一主张革新份子荣获一崇高之地位。……李向来即要求一诚实有力之政府,先得人民之支持,然后即可能击败共产党,故李之当选不宜忽视。〔华盛顿四月三十日电〕 克利扶兰俄亥俄《正言报》五月三日社论称:过去几个月由各方来的消息,所说的无非是国民政府军事上的败绩和国民党政治机构的继续腐化与霸占,上周国民大会推选李宗仁将军为副总统,确是一个难得的好消息。……他一向为和平中国作战,他有很丰富的政治经验。……知道忠实的政府所应做的事情。他知道中国在反抗共产党方面获胜的唯一希望,乃是尽可能提供最好的政府。李宗仁将军希望获悉各方面的意见,这在向来是百分之百以国民党固步自封的政府各界中,是一种新的倾向。他坚持实行基本的军事、经济、政治改革。这些行动,蒋介石曾避不采取。李宗仁将军并不是蒋介石唯命是听的人,他对中国有见解,也是二十年来统治阶级内部最好的见解。〔同上五月四日电〕 《费城日报》五月一日评论称……李宗仁将军代表国民党内部反动份子的反对派。这些反动份子是中国行政系统民主化的主要障碍,他们阻挠马歇尔国务卿的努力……〔同上电〕 美国反动派为什么这样捧李宗仁呢。因蒋介石已失尽人心,没有希望了,在中国反动阵营中选来拣去,只有李宗仁还可能起骗人作用,所以抬他出来使一些害怕革命的人们对此发生幻想,使中国反动派可以重新组织力量。其次,中美反动派已选择两广为最后负嵎之所,但两广人民过去吃了蒋介石集团很多亏,蒋介石要退到两广去,是不可能见容于两广人民的,宋子文虽是广东人,也无能为力,而李宗仁在两广多少有些潜势力,尤其是抗战以来李宗仁一向在外面,一切危害人民的事不能算到他的帐上去,容易起欺骗作用。第三,李宗仁与李济琛的私交素好,如果李宗仁把蒋介石挤下了台〔这当然要由美国主子决定〕,有拉拢李济琛等合作的可能。于是李宗仁就成为美帝国主义者武库中最后一件法宝。 这个被美帝国主义者称为“一向为和平中国作战”的李宗仁“将军”,最初是广西大土匪陆荣廷〔袁世凯时代的广西将军〕的部下,后来则为陈炯明的第一员大将林虎的下属〔陈炯明的三员大将,第一名为林虎,第二名为叶举,第三名为洪兆麟〕。民国十二年孙中山先生出师桂林北伐,李宗仁在西江上游袭击大本营的船只,打翻了几只,这就是他“为和平中国作战”的开始。民国十四年国民革命军肃清了陈炯明的全部势力,收复了东江和南路,李宗仁看到大势所趋,才投降广州的国民政府,改编为国民革命军第七军。北伐以后,李宗仁驻武汉,武汉成为屠杀民众的最大屠场,杀人之众多与残酷,比起蒋介石在上海南京的“业绩”还要超过几倍。抗战后李宗仁担任第五战区司令长官,广西军在五战区的不少,对抗日毫无足述,害民则首屈一指,强奸、抢掠、杀人、放火,甚至比日本鬼子还厉害。民国三十年春,国新社记者李洪路过安徽寿县,桂军旅长听到有一新闻记者路过那里,怕他遇敌溃逃和蹂躏民众的真相被记者报导出去,当夜就把李洪活埋了。这种事情,在抗战时期是任何反动部队所没有的,只有李宗仁“将军”的部下才做得出。李宗仁、白崇禧所统治的广西省是有“模范省”之称的,据说广西的民众是最有组织的,地方自治有成绩,民众自卫的力量很强。抗战时期经过了两次考验:第一次是敌人从钦廉进攻南宁,西至龙州,南渡邕江。第二次是民国三十三年从衡阳进攻桂林、柳州。广西的地势是“无地无山,无山无洞”,阻击与困扰敌人是最有利的,然而敌人两次进兵,几乎是如入无人之境一样,桂林的保卫战,不到五天就全部溃败,连敌人也想不到会这样容易。 桂系军阀的头子李宗仁,其反动的经历与腐败无能,与人民公敌蒋介石正如半斤与八两,毫无轩轾,中国人民是认识得很清楚的。○附录:胜利前后 八月九日苏联对日宣战,红军长驱直入伪满及朝鲜北部,日寇受到致命打击,即接受波茨顿宣言,向联合国无条件投降。处于日寇铁蹄下达八年之久,忍饑耐寒,窒息下气的上海人民,兴高彩烈,欢欣疯狂,满以为从此重见天日,可以扬眉吐气。然而“不战而胜”的国民党统治者所带给他们的,不仅和敌伪“如出一辙”,而且变本加厉的剥削与掠夺。人民所期望的是“出水火而登衽席”,结果却“如水益深,如火益热”有人说“本来是天亮了,却又遇到昼晦”本文所要写的就是日本投降前后四个月内,也就是“黑夜”和“昼晦”之中的上海一角的形形色色。〔编者按:本文作于一九四五年底,曾于是年十二月的华中《新华日报》连载〕 Continue reading

-

從抗日戰爭到防衛金門:生根八卦山的「土木系」老兵鄭保太的故事

透過彰化榮民服務處的許中威大哥幫忙,筆者得知在八卦山的山腳下還有一位抗戰時服務於陸軍第18軍,名叫鄭保太的「土木系」老兵。什麼叫「土木系」?其實指的是以18軍為核心,由副總統陳誠將軍親自帶出來的嫡系子弟兵。 自2017年出版《那段英烈的日子:中日戰爭勇士餘生錄》這本口述歷史書籍之後,能接受訪談的抗戰老兵又少了好幾位。與2012年筆者在台灣開始啟動口述訪談的時候相比,想再找到一位曾經於戰場上與日軍正面對戰的榮民先進極為不容易。尤其是過去整整一年下來,筆者除了訪問已經訪問過的前輩之外,遇到的新訪談對象只能以個位數來形容。 所幸從今年5月開始,筆者得到了前國防部長,現任退輔會主委馮世寬將軍幫助,才又重新接觸到了一些過去所不認識的抗戰老兵。當然因為今年是抗戰勝利75周年的緣故,各地榮民服務處都選在7月6日,即七七事變83周年的前一天拜訪老兵,讓筆者有機會瞭解到自國防部在2015年7月4日舉辦抗戰勝利70周年以來,還有哪些長者是可以接受訪問的。 也是透過彰化榮民服務處的許中威大哥幫忙,筆者得知在八卦山的山腳下還有一位抗戰時服務於陸軍第18軍,名叫鄭保太的「土木系」老兵。什麼叫「土木系」?其實指的是以18軍為核心,由副總統陳誠將軍親自帶出來的嫡系子弟兵。之所以稱呼為「土木系」,是因為18的國字十八看起來就像是「土」字和「木」字的混合體。 第18軍中最有名的將領,非當彭善、方天與胡璉等三位軍長莫屬,尤其是在古寧頭戰役中擊敗登陸共軍,又先後擔任金門防衛司令部達七年的胡璉將軍最為復興基地人民所感念。胡璉將軍第一次打出知名度的戰役,並不是古寧頭,而是1943年春夏之交的鄂西會戰。時任第18軍第11師師長的他,在石牌要塞前擋住日軍第11軍司令官橫山勇,守住了通往重慶的門戶。 然而做為中央軍嫡系部隊的第11師能贏得如此漂亮,關鍵還是在於胡璉得到了雜牌部隊的協助,包括第18軍內部的雜牌部隊協助。這些雜牌軍用血肉築長城,靠自己的犧牲消耗日軍兵力,為第11師爭取到了寶貴的時間。而隱居八卦山麓的鄭伯伯,服務的暫編第34師正是臨時編組出來的一支雜牌軍,就讓我們從這位基層老兵的視角出發,瞭解一個真實的抗戰。 非志願從軍 鄭保太老爺子江西人,1921年農曆4月13日出生在餘江縣黃庄鄉的峨門村。因為老家是在地方上有土地的自耕農,所以當中共於江西瑞金成立中華蘇維埃共和國之後,他的爸爸就遭到紅軍綁架勒索。家人雖僅僅送了贖金給中共,但鄭老爺子的父親還是慘遭撕票,那個時候他還是八歲不到的孩子。然而不知是因為當時他年紀太小,還是事情已經過了太久,老爺子表示自己對中共談不上有仇恨。 老爺子來自一個大家庭,父親生下的孩子依照其記憶至少有10個,他排行第八,還有一個妹妹是老么,其他孩子通通夭折。因為這個原因,對日抗戰爆發後依據政府「三丁抽一,五丁抽二」的原則,他們必須要貢獻兩個弟兄給國軍當兵。在私塾讀書讀了六年的鄭保太,只好到鄰近的鷹潭投效財政部麾下的鹽務稽警隊。 食鹽在戰時為重要的戰略管制物資,鹽務稽警隊的任務就是逮捕私賣食鹽的鹽販子,不需要到前線參戰。1942年5月日軍發動浙贛會戰,打到了鹽務稽警隊駐紮的鷹潭,迫使毫無抵抗能力的鹽務稽警隊趕緊將防務工作交給陸軍第100軍後撤離。老爺子他跟著稽警隊經由上饒轉移到福建南豐,接著再從福建撤回江西省寧都。… Continue reading

-

進入「土木系」的雜牌軍:彭中爺爺的故事,就是抗戰時期國軍的縮影

彭中先參加了川軍的陸軍第144師,還一度與中共新4軍並肩投入蘇北游擊區的對日作戰。直到後來川軍與共軍鬧翻,不願意介入國共摩擦的他開了小差,卻在回到湖南老家時被99軍拉了壯丁,顯見「土木系」的組成部份其實也相當複雜。 為了紀念抗戰勝利75周年,筆者在彰化榮民服務處許中威大哥幫助下展開對彰化地區抗戰老兵的口述歷史專訪,並完成了對大村鄉「土木系」老兵鄭保太的專訪。而筆者在鄭保太爺爺口述訪談文的尾聲,也提及現年99歲的他並不是唯一現居彰化的「土木系」老兵,甚至不是唯一參加過對日作戰的「土木系」老兵。 在距離大村鄉不遠的彰化市區,就還有一位高齡101歲,曾追隨陸軍第99軍第99師參加第二次與第三次長沙會戰,後來又加入第18軍投入徐蚌會戰的彭中爺爺。同樣是在介紹鄭保太爺爺的文章中,我曾提及「土木系」之所以叫「土木系」的原因,來自於18的漢字「十八」看起來就是「土」字加「木」字的綜合體,所以「土木系」的核心就是陸軍第18軍。 可是筆者同樣也提到,第18軍並不總是以第11師、第14師、第18師或者第119師等核心單位為主力。許多來自其他單位,素質並沒有那麼好的步兵師也會基於對日抗戰的需要,臨時或者永久的納入第18軍的編制下,如鄭保太服務過的暫編第34師,就是屬於「土木系」中的雜牌軍。同時陳誠在中央政府裡的龐大影響力,也讓廣義上的「土木系」部隊範圍遠超過了陸軍第18軍。 直到對日抗戰爆發前,陳誠所能掌握到的「土木系」部隊就包括第六軍、第18軍、第54軍、第66軍、第79軍、第86軍、第87軍、第94軍、第99軍與暫編第2軍。他們大多數是以第18軍和第54軍為基礎,不斷擴編而分離出來的作戰隊伍,在中央軍嫡系部隊中佔有相當高的比例。相較於胡宗南、湯恩伯的部隊,「土木系」也是中央軍嫡系部隊中對日作戰最為積極的。 有趣的是,鄭保太爺爺是非志願從軍的第18軍雜牌老兵,直到國共內戰爆發後才被扶正成為「土木系」的嫡系戰士,投入登步島與大二膽保衛戰。彭中則是先參加了川軍的陸軍第144師,還一度與中共新四軍並肩投入蘇北游擊區的對日作戰。直到後來川軍與共軍鬧翻,不願意介入國共摩擦的他開了小差,卻在回到湖南老家時被99軍拉了壯丁,顯見「土木系」的組成部份其實也相當複雜。 隨川軍保衛國都 彭中1920年農曆3月24日出生,是湖南省邵陽縣人,如今已經高齡100歲,外加有嚴重的重聽和口音,我們有賴定居在他隔壁的陸籍配偶幫忙才完成了這次訪談。此外彭中的記憶退化的遠比鄭保太伯伯嚴重,所以無法如後者般詳細描繪出自己過去在哪幾支部隊,或者哪些長官麾下服務。只知道他來自於一個貧窮的佃農家庭,在家裡面排行老四而已。 身為貧苦的農民,他坦言1949年以前的中國並沒有大陸許多「民國派」想想的那麼美好,佃農替地主耕種100斤的農作物,必須要交出70斤。對於大多數的佃農子弟而言,從軍報國是擺脫貧困生活的唯一希望,所以彭中的大哥很早就從軍去了,而且再也沒有回到過老家。1937年,即將屆滿17歲的彭中參加了由郭勛祺擔任師長的川軍第23軍第144師,在第432團第3營擔任傳令兵。第144師在12月11日抵達南京,投入中華民國首都的保衛戰。 然而日軍的火力實在是過於猛烈,不是川軍這類地方部隊所能夠抵擋的,所以144師將士雖然作戰英勇,還是遭遇到慘重損失。就連師長郭勛祺將軍,也在戰鬥中負傷,所以彭中他們無法完成阻止日軍攻佔南京的任務。在太湖遭到日軍第6師團擊敗後,第144師撤退到安徽省青陽縣,並與145師、新編第7師混合編成陸軍第50軍,由第23集團軍司令郭勛祺將軍兼任軍長。… Continue reading

-

張伯伯的生命故事 ── 老兵與紹興南街

張忠良先生居住於紹興南街30巷,是當地已經三十幾年的老住戶。祖籍四川的張伯伯,是隨國民政府播遷來台的軍人。他十六歲便加入了國民黨軍隊,隸屬於九十九軍九十二師二六八團的機槍連。民國三十七年,張伯伯參與徐蚌會戰。由於連年戰爭,軍隊早已耗盡物資;在彈藥用盡的情形下,他只好藏在屍體堆「裝死」以躲避共軍的追殺。當時,躺在張伯伯上面的一位同袍仍在哀號,共軍狠狠地用刺刀刺向他的心臟。突刺的力量之大,不但刺穿了同袍的身體,還戳傷了張伯伯。每當談及這段往事時,張伯伯總會解下腰帶、脫下褲子,秀出左大腿上的那道疤痕。「講個不好聽的話,我們是拚死拚活才到台灣來的。」張伯伯無奈地說。 國民黨軍隊節節敗退,張伯伯連夜逃跑,與廣州軍部的九十九軍會合。民國三十八年,他隨著大批軍隊從廣州港坐船來到台灣。到台灣後,張伯伯被編入空軍高砲部隊,在台南受訓。張伯伯隨著部隊在台北駐軍,住過許多地方:蘆洲、板橋、石牌、三張犁等。在軍中經過十幾年,到了四十九年時,張伯伯身體檢查發現染上肺結核。據張伯伯所言,這個病在當時沒辦法醫治的。他笑著說:「我好高興,終於找到理由可以退伍了!」當時,張伯伯在空軍醫院的療養所住了五六年後,五十九年的三月十三號正式退伍,軍旅生涯告一段落。 「我一個大老粗,又不識字,就幫人看管大樓、掃掃地。」退伍後,張伯伯在松山新村擔任工友。由於張伯伯當時並沒有結婚、沒有眷屬,所以沒有辦法分配到宿舍。六十七年時,他擔心自己未來無所適從,便向一位軍中同袍買下了紹興南街的房子。張伯伯說:「原來這個房子是我一個老鄉的,他也是從大陸到台灣,光棍一個。他在中華路求生活,認識了一個女孩子要結婚。大家都是老鄉嘛!我就幫個忙買下來。買了以後還沒來住,還在松山新村。」七十年,張伯伯自己也結婚了,便在紹興南街住了下來。 張伯伯的家位於紹興南街30巷,不到一公尺寬的狹窄巷弄裡。屋內有兩層樓,整體空間有限(約四坪),一樓的部分被瓦斯桶、桌子、沙發、衣櫥等大型家具佔據,活動範圍十分狹小,二樓則是張伯伯與兒子睡覺的地方。上二樓的樓梯下方,是以簡易塑膠簾所隔出來的浴室,但上廁所仍得使用外面的公廁。由於室內空間不足,廚房直接設在房子外頭的巷弄中;這陣子,紹興社區自救會的主委正在協助張伯伯改建廚房,以免社區發生火災。 前些日子,張伯伯收到台大校長的信,說是校方願意提供他去住養老院。「我實在想不過去,為什麼要我不能住我家,要去住養老院?我也有後代子孫啊!」張伯伯無法理解台大所謂的「非法占有」,他只明白:「不管怎麼樣,這棟房子我辛辛苦苦買下來的,不是偷、也不是霸佔。」誠然,房子不甚完美,卻是張伯伯在台灣唯一的汗水結晶;在這兒認真工作、娶妻生子。對張伯伯來說,最重要的是將寶貝兒子養育成人,以及每日清晨向祖先上炷香。 一個人難以抵擋歷史的洪流,就像張伯伯歷經了國共戰爭與種種波折,在不得已的情況下飄洋過海,遠離故鄉。這就是外省老兵與紹興南街的故事:老兵長住於此,與當地居民逐漸建立起深厚情誼。老兵沒有要求什麼,也不期待國家將他們帶到另一個「流著奶與蜜的應許之地」。只希望能夠安詳地生活、平靜地凋零,並且擁有鄰居們的陪伴。 Continue reading

-

先父從軍事略 三十一、後記

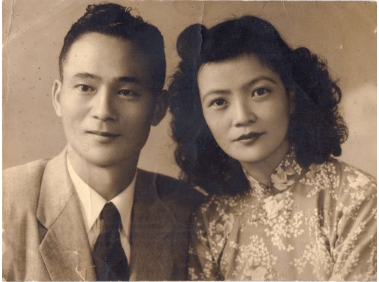

爸爸說:「你們都是溫室裡的花朵。」 媽媽說:「我這輩子,除了沒有關過監牢,甚麼苦都吃過。」 年輕時羨慕爸媽生長在那樣的大時代,有機會成大功立大業,最少也能經歷過那番風雨,不枉此生。長大後才漸漸體會,哪有甚麼英雄浪漫,身在其中背負多少無奈,只是亂世中掙扎求生而已,僥倖未死,還要面對困頓貧乏的生活與惶惴不安的明天。然而爸媽給我們子女的,卻遠遠超過他們所能給的。 爸媽民國43年結婚照 小時候問爸爸:「以前打仗有沒有得過勳章?」爸爸笑說:「沒有,連那枚『抗戰勝利紀念章』都不知何時弄丟了。」 抗戰勝利紀念章,國35年10月起頒授與抗戰期間之軍、公人員。資料來源 : 複國會網站http://fukuo.tw/web2_2/web2_2_2/victory.htm 民國25年6月到29年12月,爸爸是基層步兵連的排長,七七事變後的三年半,這麼多次慘烈的戰鬥,爸爸自傳只有輕描淡寫幾筆帶過,口語回憶中也僅有蛛絲馬跡。或許是部隊敗多勝少,不足言勇;也或許是太過悲慘,不願回憶;還是想到同袍弟兄死傷歷歷在目,不忍提起。… Continue reading

-

先父從軍事略 三十、戰地政務

為了找份餬口的工作,爸爸到處奔波大半年,終於在民國40年1月,經王道先生介紹,進入台糖公司台南車路墘糖廠擔任臨時工,1天工資新台幣4元。 爸爸在台糖車路墘糖廠擔任臨時工近兩年,期間認識媽媽古德靜女士,民國42年11月通過考試調升蕭壠糖廠(台南佳里)佐理員。43年3月與媽媽結婚(時年38歲),44年10月調升彰化溪州台糖總公司秘書室助理管理師,此後一直在台糖公司及所屬單位工作,直到民國65年屆齡退休。 工作穩定與結婚成家後,因為之前證件散失所受之屈,爸爸著手申請回復與補發各項經歷證件。 … Continue reading